(いけのおもてこふん)

【考古】

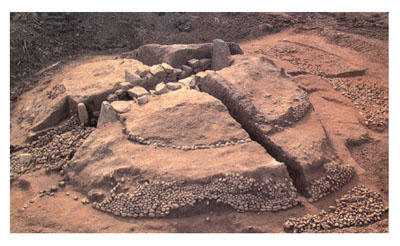

挙母地区今町の上位段丘面(挙母面)に所在した6世紀後半築造の古墳。平成4(1992)年に市教育委員会により発掘調査が行われた。外護列石を巡らせた2段築成の円墳で、墳丘は直径約20m、外護列石には周辺の段丘面に含まれる亜円礫が利用されていた。埋葬施設は全長10.2mを測る擬似両袖形の横穴式石室で、長さ5.1m、最大幅2.6mの平面胴張り形を呈する玄室、長さ2.0m、最大幅1.7mの長方形を呈する羨道、亜円礫を用いた側壁を有する前庭で構成されている。前庭の前方には長さ4.4m、最大幅1.7m、深さ0.3m前後の素掘りの墓道が続く。奥壁の高さ3.2mは県内最大で、遺物は石室から須恵器・馬具・鉾・鉄鏃・装身具など、墳裾部から供献用と思われる須恵器が多数出土した。須恵器の時期はおよそ6世紀後葉~7世紀前半に位置付けられるが、墳裾から6世紀中葉から後葉の過渡期に該当するものが出土しており、これが古墳の築造時期を示すと考えられている。全長10mを超える大型の横穴式石室は、市域で4例しか確認されておらず、2重に外護列石を巡らせた墳丘も一際目を引くものであったと考えられる。市域南部で副葬品に馬具を有する古墳は、本墳以外には西0.6kmに位置する6世紀前半築造の豊田大塚古墳のみであり、本墳を豊田大塚古墳に連なる首長墓として位置付けることが可能である。

『新修豊田市史』関係箇所:1巻428・478ページ、19巻578ページ