(いしまくら)

【考古】

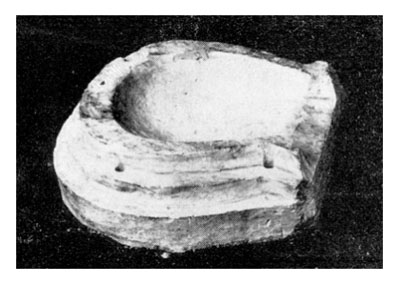

古墳に遺骸を埋葬した際に頭部を載せた枕状の石製品。上郷町の会下山南塚古墳から出土したとされる石枕の写真が昭和5(1930)年刊行の『岡崎市史第8巻』に掲載されている(写真)。岡崎市史の記載によれば、石枕は長さ・幅ともに24.2cmで、頭を据えるくぼみの外周は階段状となっており、立花と呼ばれる装飾を立てるための小穴が5 か所穿たれている。この石枕は現在所在不明で、古墳も現存してはおらず、石枕が出土した状況はわかっていない。本例のような立花を伴う石枕は「常総型石枕」と呼ばれ、古墳時代中期の5世紀に千葉県から茨城県を中心とする地域に分布した特殊な遺物である。東海地方では、この他に豊橋市中野古墳、静岡市麓山神社後古墳などから出土しており、本例は分布の西限とされている。海を通じた関東地方との交流を示す遺物として注目される。

『新修豊田市史』関係箇所:1巻325ページ、20巻761ページ