(いたくらかつしげ)

【近世】

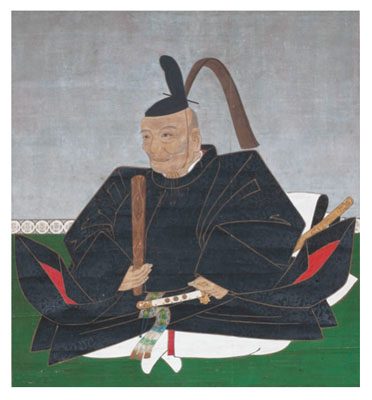

三河国額田郡の生まれ。僧侶となっていたが、徳川家康の指示で還俗し板倉家を継いだとされ、のち江戸幕府のもとでの初代の京都所司代などを務める。勝重は修行僧としての時期を市域の龍田院で過ごしたとされ、同院には勝重から拝領したという品物などを記す「板倉伊賀守殿(勝重)出家還俗因縁由来之伝記」がある。徳川家康は慶長8(1603)年8月20日付で、龍田院領を保証する朱印状を出しているが、勝重は、具体的に院領の所在や広さを確定させる坪付の交付に関与したり、近隣の深溝本光寺(額田郡幸田町)の指示に従い法事を執行するよう指示したり、朱印状などを「地下檀那」(地域の有力者たち)にも示して協力を得るよう助言したりしている。勝重は龍田院だけでなく、高月院領や妙昌寺領についても、家康の朱印状に記された寺領をどのように設定すべきか、具体的に指示している。このほか勝重は、本光寺に対し寺院法度の制定に関わる書状を出したり、おそらく岡崎城主の本多氏に対し、その領内の大林寺住持の任命に関する意見を述べる書状を出したりしている。勝重自身の信仰については、家康に従い戦死した父好景を西尾市の長圓寺に葬り供養し、自身も子の重宗により長圓寺に葬られている(寛政重修諸家譜)。重宗は勝重の一周忌に肖像(写真:長圓寺所蔵)を描かせたほか、のちに祖父と父とを葬る長圓寺を、地域の争乱で命を落とした人々をまつる「万灯会」が行われていたとされる現在地の万灯山のふもとに移建している。江戸幕府の寺社統制において重要な役割を果たした板倉勝重、重宗父子は、寺社を単に支配の対象とだけみていたのではなく、彼ら自身も仏教の信徒だったのであり、出身地である三河の寺社についていえば、そのより良い姿を追求していたのである。

『新修豊田市史』関係箇所:3巻656ページ、8巻535ページ、9巻503ページ