(いのうえ1・2ごうふん)

【考古】

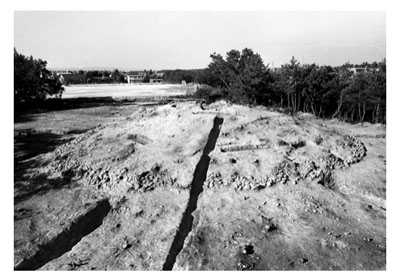

猿投地区井上町に所在し、矢作川の支流籠川に開析された沖積低地を見下ろす中位段丘面(碧海面)の縁辺部に立地する。1号墳は、昭和50(1975)年に北半分が破壊されたため、急遽市教育委員会によって発掘調査が実施されたが、2号墳は昭和49年に市教育委員会による測量調査が行われたものの、平成14(2002)年頃に未調査のまま開発されてしまった。5世紀前葉築造の1号墳(写真上)は直径30m、同後葉築造の2号墳は直径20mの円墳で、いずれも墳丘に葺石をもち、埴輪を巡らしていた。1号墳の墳丘は、中央に小丘、周囲に土手状盛土を設置した後に内部を充填し、上部を平坦にした墳丘一段目を完成させた後、中央に新たな小丘を積み上げ、さらにその周囲に盛土を続けて二段目の墳丘を完成させている。1号墳は墳丘構築にいち早く西日本的な工法を取り入れた事例として注目される。墳丘には、円筒埴輪と甲冑形の形象埴輪が立てられていた。墳頂部には2基の組合せ式箱形木棺があったとみられ(写真下)、第1埋葬施設には伝統的な剣が、後に造られた第2埋葬施設には装飾性豊かな槍や鉾などの武器が副葬されていた。槍が装着された長柄には、糸巻きによる菱形文様が連続して展開し、漆で塗り固められていた。鉾は長柄に沿うようにして屈曲させた目釘を糸巻き状に縛り付けた、全国でも10数例しか確認されていない特殊なものである。鳥舌鏃と呼ばれる最新鋭の鉄鏃も注目され、本墳の被葬者は最新の文物を入手し得る広範囲のネットワークに通じていたとみられる。いずれの木棺も頭位側が大きく破壊されていたため、本来はさらに豊富な武具や装身具などが納められていたとみられる。1号墳から小さな谷を挟んだ北西にあった2号墳も、木棺直葬であった可能性が高い。籠川が開析した沖積平野を見下ろす台地縁辺部に4世紀後半頃に築かれた宇津木古墳と、5世紀代に築造された井上1・2号墳の首長墓3基が、葺石を有する墳丘と木棺直葬の可能性が高い埋葬施設をもち、井上1・2号墳が埴輪の樹立という要素を共有していたことは、籠川下流域の中で有力首長の系譜が引き継がれていたことを物語っている。

『新修豊田市史』関係箇所:1巻312ページ、19巻482ページ