(いわかげいせき)

【考古】

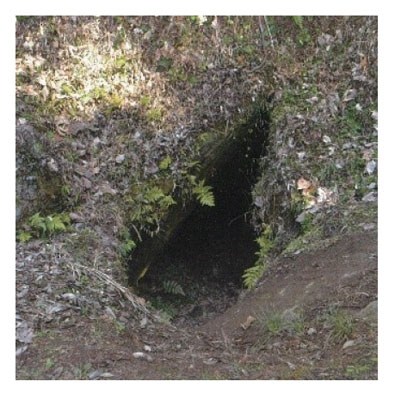

張り出した大きな岩を屋根として利用した遺跡の一般的名称。風雨を避けることができるため入り口付近を居住場所としていることが多く、洞穴の奥深くまで居住空間を広げている洞窟遺跡とは異なる。日本では愛媛県上黒岩岩陰遺跡や長野県栃原岩陰遺跡などの旧石器時代終末期~縄文時代前期頃までの岩陰遺跡が多いが、縄文時代晩期末にも岩陰が居住場所として利用された。市域では志賀町大窪遺跡(市指定文化財、写真)と坂上町天下峯遺跡が岩陰遺跡として知られる。大窪遺跡では2個の大きな花崗岩がもたれかかるようにして高さ約1.6m、奥行き約4m、幅2~3.6mの三角形状の空間を作り、中から縄文時代早期の土器や石鏃・石斧、弥生時代の石囲い炉や前期の遠賀川式土器・条痕文土器片、奈良時代の須恵器・製塩土器、中世の山茶碗や天目茶碗が出土していて、長期にわたって断続的に岩陰が利用されていたことが明らかにされている。天下峯遺跡でも巨岩下の岩陰から条痕文土器片や遠賀川式土器を含む弥生土器片、古代・中世の土器片が発見されていて、大窪遺跡と同じような長期にわたる土地利用がうかがわれる。両遺跡ともに沖積低地から離れた丘陵地にありながら、弥生文化の到来を示す遠賀川式土器片が出土していて興味深い課題を提示している。

『新修豊田市史』関係箇所:1巻150ページ

→ 大窪遺跡