(うし)

【民俗】〈農業〉

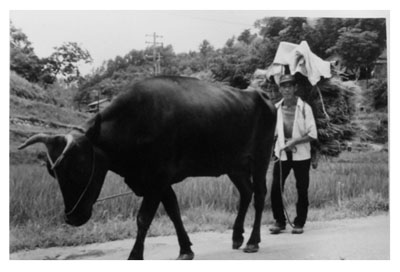

聞き書きで確認できる年代(太平洋戦争前~戦後頃)においては、馬の使役・飼育が限られた家だけだったのに対し、牛の方は市域に広く普及しており、身近な家畜であった。牛の飼育目的は農耕牛、荷牛(写真:猿投地区)、畜産(乳牛)、ヒイク(肥育・肉牛)、仔取りなどであるが、牛を飼育することで採れるマヤゴエ(厩肥)が良質の肥料となったため、主に肥料取りのために飼ったという家もあった。牛はバクロウ(博労)や家畜市場で購入した。バクロウはどの地区にもいたが、専業の人は少なく、牛馬の売買の仲介のほか、タネツケ・削蹄などの仕事を兼ねていた。家畜市場は、山間部では足助の家畜市場、平野部では挙母の陣中にあった牛市場に行ったという話が多い。農耕牛であれば地場産で足りたが、肉牛として売るヒイクや仔取りの場合は、遠方から血統の良い仔牛を購入するなどした。農耕牛・荷牛はシイレ(牛の調教)を行ってから使った。オトコウシ(雄牛)は気が荒いため、農耕牛はメンタ(雌牛)がよかったという。農耕牛は田起こし、代かきなどに使役し、鋤やコロマンガ(回転式鋤)などの器具を引かせた。農耕牛は作物や、草・柴を運ぶ荷牛としても使った。重量のあるものを運ぶ場合には、専用のウシグルマ(ギュウシャ・ウンソウグルマ)と呼ばれる荷車を引かせることもあった。ウシグルマはカナワ(鉄輪)2輪、もしくは4輪の木製荷台のついた運搬車であり、三河地方の特徴ともいえる運搬具であった。仔取りのためにはメンタの牛を飼い、農耕などに使いながらタネツケをして仔を産ませた。牛1頭では副業の範囲を出ないものであり、本格的に取り組む場合は多頭飼いをする必要があった。市域では畜産の例はあまり多くはなく、乳牛はホルスタインなどの洋種を用いたことから、在来種とは購入から飼育方法まで勝手が違った。牛の飼育は、小型耕耘機や購入肥料の普及などの要因が重なり、昭和30年代半ばを境に下火になった。〈農業〉

『新修豊田市史』関係箇所:15巻183ページ、16巻129ページ