(うるし)

【近世】

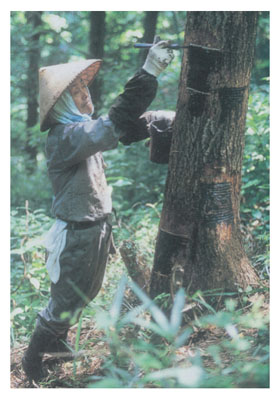

足助地区では近世初期から漆木が栽培されており、近世後期には加茂郡の山間部の村には多くの漆木が植生し、この漆木が樹液である漆を採集する目的で売買されていた。これらの漆木のなかには自生したものも含まれていたと思われるが、安政2(1855)年3月、御蔵村(足助地区)の深見甚左衛門が旗本鈴木家の則定役所から「漆木仕立方」を拝命しており、漆木が積極的に栽培されていた可能性が高い。この漆木の購入者としては西樫尾村(足助地区)の稲島家や足助の紙屋鈴木家のほか、越前国(福井県)から出稼ぎとしてやってきた漆掻き職人(漆屋)である点が注目される。なお、越前の漆仲買商6人による安政6年7月の規定書によれば、漆仲買商人は漆掻き職人に漆木仕入金を前貸し、その漆掻き職人が採取した漆を買い取った上で、名古屋など都市部の漆問屋に漆荷物を委託販売させていたが、この漆仲買商人が同時に漆掻き職人を兼ねる場合もあった。漆掻き職人による漆を採集する作業(写真:現在の作業、足助地区)は、春の山初めに始まり、夏を中心に秋まで行われ、作業終盤の10月以降は翌年に向けて漆木の買い付けを行っている。その際、漆屋は買い付けに必要な資金を西樫尾村の稲島家や足助の紙屋鈴木家から調達し、翌年の漆売却益で返済することで漆屋としての経営を成り立たせていた。足助の紙屋鈴木家は、これらの漆掻き職人に漆木の買い付け資金や道具類や飯米を前貸し、ないしは提供した上で彼らが採取した漆を回収し、その漆を名古屋市中の漆問屋を介して販売していた。ただし、紙屋鈴木家のこうした漆商いを実質的に担っていたのは、漆の専門的な知識と取り引きの経験をもつ越前の漆仲買商人であり、紙屋鈴木家は越前の仲買商人を経営内部に取り込むことで商いを成り立たせていた。

『新修豊田市史』関係箇所:3巻310ページ

→ 紙屋鈴木家

【民俗】〈環境〉

漆工芸の原料となる漆はウルシやヤマウルシの樹液で、市域山間部ではウルシが栽培され、ヤマウルシも自生していた。ウルシの樹液を採取する行為や採取する人のことをウルシカキ(漆掻き)といった。漆掻きは、おもに夏の土用の頃から10月頃にかけて行われた。山に住む人でもウルシにかぶれやすい人とかぶれにくい人がおり、かぶれたときにはニガリを塗れば治りが早いといわれていた。越前(福井県)は漆器の産地として有名で、足助地区には良質の樹液を出すウルシやヤマウルシが多かったことから、綾渡や大河原には、昭和30年頃まで越前方面から越前鎌を売りながら、漆掻きが来ていたという。地元には漆を嫌う人が多かったので、漆掻きは民家の納屋などを借り、ひっそりと漆を取り、なかには足助町に住み着く漆掻きもいた。地元の人で越前の漆掻きから技術を習い、その技を磨いた人もおり、竜岡(足助地区)や二タ宮(足助地区)には漆掻きの名人がいた。〈環境〉

『新修豊田市史』関係箇所:15巻24ページ