(えごやまいせき)

【考古】

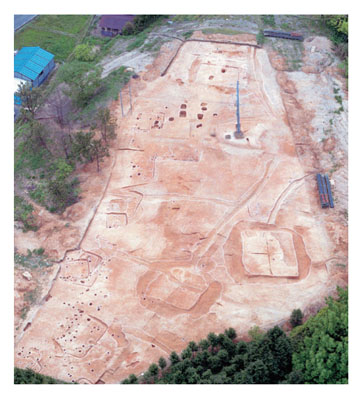

保見地区東保見町の標高約94mの丘陵先端部に展開した集落跡・墓域。平成3(1991)年に市教育委員会が発掘調査。丘陵稜線付近で弥生時代後期と古墳時代前期の竪穴建物跡各1基、古墳時代前期の方形周溝墓1基、5世紀末葉~6世紀前葉の方墳3基、12世紀末葉~13世紀初頭の塚状遺構1基、15~16世紀の土坑墓15基など、東斜面から7~8世紀の竪穴建物跡29基などが検出された。方形周溝墓の西側には古墳時代前期の叩き甕などが多量に出土した伊保遺跡柵口地区、古墳の南側には同遺跡四反田地区・六反田地区などが、それぞれ見下ろすことのできる位置に展開しているので、本遺跡は伊保遺跡の墓域として機能していたと考えられている。方形周溝墓に南接する竪穴建物は、殯屋であった可能性もある。3基の方墳はいずれも墳丘が削平されていて、埋葬施設は不明である。土坑墓には景徳鎮産の染付(輸入陶磁器)などが副葬されていて、本遺跡が中世においても地域首長層の墓域として利用されていたことがわかる。東斜面に7世紀初頭から営まれてきた古代の集落は、伊保川沿いの下位段丘面に展開していた伊保遺跡の集落が洪水などで廃絶したため、人々が高所に移り形成したと推定されている。9世紀の竪穴建物跡は確認されてはいないが、古墳の周溝などには9世紀代の灰釉陶器などが投棄されているため、人々の活動は継続していたとみられる。遺物は、6世紀前葉の2基の方墳の周溝から須恵器や淡輪系の円筒埴輪が多数出土している。古代の特筆すべき遺物としては、湖西窯産須恵器や移動式カマド・製塩土器などがある。中でも移動式カマドの出土点数は、県内でも群を抜いて多い。性格不明の遺構SX03から出土した移動式カマドに伴っていた盤状の土製品は、国内では類例がみられないが、朝鮮半島に軟質土器の同製品があり、渡来系集団などとの関わりが想定されている。7~8世紀には集落の高所に方形周溝墓や古墳が存続していて、人々はその傍らで暮らしを営んでいたようである。古代の本遺跡は、先祖たちの長の墓を守り、移動式カマドや製塩土器などを用いて儀礼を執り行っていたムラであったと考えられる。

『新修豊田市史』関係箇所:1巻327・367ページ、19巻28ページ