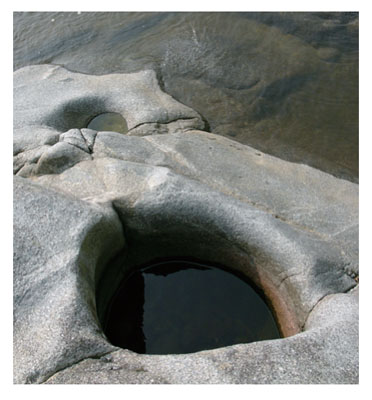

(おうけつ)

【自然】

河床の岩盤にみられる円形の穴。ポットホールともいう。河床の岩盤にあるくぼみに礫が流れ込むと、水の流れで回転し、くぼみの底や壁を削って、円形になるとともに深くもなる。その後、河床が下がり、岩盤が水面より高くなると地表でみられるようになる。穴の直径や深さは、数cmから数mのものまでさまざまで、穴の底に丸くなった礫が残っている場合もある。ポットホールがある場所は、現在は川から離れていても、かつてそこを川が流れていた証拠となる。木曽川の寝覚ノ床や埼玉県の長瀞渓谷などのポットホールが有名である。愛知県では、東栄町の「煮え渕」や「預り渕」のポットホール、豊田市では、足助地区神越渓谷のポットホール群(拾弐釜(じゅうにがま))、松平地区王滝町周辺の「巴川の甌穴」(市指定天然記念物、写真)・王滝渓谷の仁王川河床、猿投地区平戸橋下の矢作川河床が知られている。拾弐釜周辺に露出する花崗岩は、中生代白亜紀の後期に貫入した武節花崗岩である。

『新修豊田市史』関係箇所:23巻38ページ