(おおすないせき)

【考古】

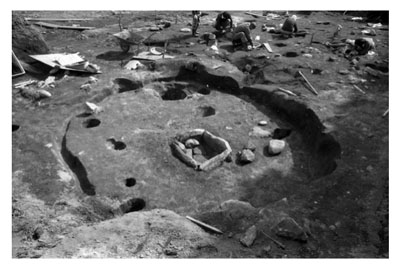

旭地区下切町に所在する縄文時代を中心とする遺跡。矢作川と阿妻川が合流する地点西側の、北西より延びてきた標高170~180mの丘陵裾緩斜面上に立地している。昭和40(1965)年頃に松井孟によって確認され、その後昭和56年12月には町教育委員会による範囲確認調査、さらに昭和58年12月~翌年8月にかけて本調査が行われている。後期旧石器時代から中世までの遺構・遺物が発見され、主な成果は次の①~⑥の6点にまとめられる。①後期旧石器時代および縄文時代草創期の石器群の出土、② 多量の縄文時代早期前半~前期・中期・後期・晩期および弥生時代前期の遺物の出土、③縄文時代中期の竪穴建物跡4基と石囲炉跡1基(竪穴建物跡内か)の確認、④環状配石遺構や石組遺構の検出、⑤釣手土器・蛇形の把手・土偶・耳飾りなどの祭祀・装身具関係の土製品の出土、⑥弥生時代前期条痕文期の土器棺墓7基の検出。特にほぼ全形がうかがわれる釣手土器は、現在までのところ、愛知県内では唯一の資料となっている。また石囲炉跡内から出土したマムシと考えられるヘビ頭部の装飾も、縄文時代中期における東日本地域からの文化的影響を考える上で、重要な資料となっている。なお、古代の製塩土器は市内最奥部の出土例である

『新修豊田市史』関係箇所:1巻35・55・70・78・109・131・175・281・405ページ、18巻488ページ