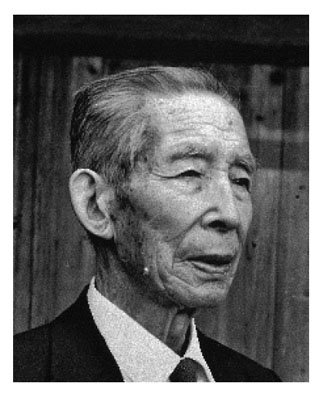

(おぐりてつじろう)

【考古】

明治14(1881)年西加茂郡千鳥村(現千鳥町)生まれ。大正11(1922)年に新設された愛知県史蹟名勝天然紀念物調査会主事として愛知県の文化財保護行政を担当し、行政機関で遺跡保護に当たったパイオニアとして位置付けられる。明治37年愛知県立第一師範学校を卒業後、平井尋常高等小学校を振り出しに加茂郡内の教員となり、明治40年には26歳の若さで三好第二尋常小学校校長に就任。翌年、高橋第二尋常高等小学校に転任し、高橋村百々に転居した頃から史蹟や古墳の踏査、考古資料の収集を開始。猿投村神郷に転居した34歳の時に日本考古学会員となり、講演会を通じて東京帝国大学の喜田貞吉と出会った。その頃から猿投神社の古文書調査をはじめ、大正7年には猿投神社資料や歴史考古資料の調査研究を通じて東京帝国大学の柴田常恵や黒板勝美らと交流、大正7・8年には京都帝国大学にて東洋史や西洋史・朝鮮史に関する夏期講演会を受講。そして、昭和2(1927)年7月に愛知県史蹟名勝天然紀念物調査会主事に抜擢され、会の運営に当たるとともに重要遺跡の詳細調査を行って、その成果を『愛知県史蹟名勝天然紀念物調査報告』にまとめた。小栗が担当した遺跡は、名古屋城跡、熱田断夫山古墳をはじめとするすべての古墳、名古屋市西志賀貝塚と大曲輪貝塚、一宮市馬見塚遺跡、豊田市舞木廃寺塔跡と松平城跡ほか松平関連遺跡、鳳来寺の鏡など多数に及ぶ。文化財保護上特記すべきは、空襲が激化した昭和19年に熱田神宮などが所蔵していた名古屋市内の国宝や乃木倉庫に保管されていた名古屋城障壁画を豊田市灰宝神社宝庫に疎開させたことである。これにより名古屋市内の貴重な美術工芸品が焼失から免れた。昭和20年に愛知県史蹟名勝保存主事を解かれた後は、愛知県文化財保護審議会委員や石野村会議員、猿投町会議員を務めた。

『新修豊田市史』関係箇所:20巻760ページ