(おふだふり)

【近世】

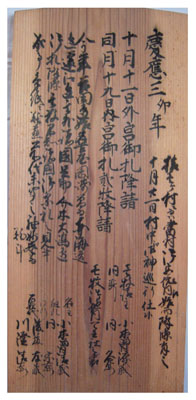

慶応3(1867)年夏から秋にかけて東海道などの諸街道宿場町を中心に伊勢神宮などの御札が降り、各地の御鍬祭り・御蔭参りを基盤に群衆が狂乱的歌舞の行動をとる社会現象が起きた。市域では足助村白木屋で9月から10月にかけて5度にわたる御札降りがあるなど、特定の富家を狙った個別の祭礼促しと飲食分配の強要的行為があったものと推定される。つまり、神仏の力を借りた大衆的圧力による富の再配分がなされたのである。一方で、村を挙げて祭礼を行った稲橋村ではほぼ半数の家に御札が降ったとされており、富の偏在が強く意識されなかったところでは、飲食分配の責任に大きな差を持たせていなかったことがうかがわれる。御札が降ると、その親類でも酒肴など沢山の付け届けを行うことになり、本人同様多大の出費となるが、本人の散財はその比ではない。東海道に隣接したある村の豪農は一晩で200両ほども消費したと伝えられる。花園村寺田家の場合、9月27日から29日にわたって祭礼を主催したが、御供えをしてくれた者たちに対しては赤飯一重と備餅一切をそれぞれに引き出物として出している。それに加え、村内の寺社には金銭と御神酒を、領主側役人や村の役人衆、若者衆には酒と肴などを提供し、さらに自宅門前で酒樽を2つ出している。個人としての責任の重さと出費の大きさがうかがわれる。全国各地で御札降りとええじゃないかの大騒動が起こるなか、10月14日に幕府は政治的混乱から秩序を取り戻すため、260年余りにわたって担当してきた政権運営を朝廷側に戻すことを内外に示した。大政奉還である。11月に御札降りとええじゃないかは収束するので、まさにこの社会現象の影響を受け幕府政権は倒れたといえる。

『新修豊田市史』関係箇所:3巻731ページ