(かがみ)

【考古】

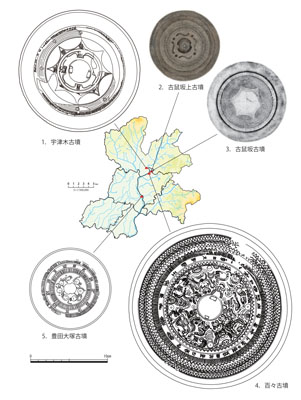

古墳から出土する鏡は、副葬品の中でも最上位に位置付けられ、権威や権力を示す威信財としての役割を担った。日本列島には、弥生時代から朝鮮半島や中国製の鏡が北部九州地方を中心にもたらされたが、古墳時代に入ると中国鏡の分布は畿内を中心とする地域へと移り、前期の有力古墳に数多くの中国鏡が副葬された。また、古墳時代の列島内では、倭鏡や倭製鏡と呼ばれる中国鏡を模倣した鏡が大量に製作されたが、おおむね6世紀前半には生産を終えている。なお、平安時代に成立した、鏡背に自然の風物などを配した独自の文様構成をもつ鏡は、和鏡と呼ばれている。古墳時代の鏡は、市域では百々古墳の三角縁神獣鏡、宇津木古墳・古鼠坂古墳の内行花文鏡 、古鼠坂上古墳の四獣形鏡、豊田大塚古墳の乳文鏡の計5面(図)が出土している。古鼠坂上古墳と古鼠坂古墳の鏡は、現在では所在不明である。百々古墳出土の三角縁神獣鏡は、古墳時代前期の代表的な鏡であるが、現状では三河唯一の存在で、京都府木津川市の椿井大塚山古墳の2面および兵庫県たつの市の権現山51号墳の1面と同笵もしくは同型関係にある。また、三河で出土した中国鏡は、本鏡と宇津木古墳出土の内行花文鏡の2面に限られている。これらを含めた4面の鏡が矢作川中流域の最上部に集中していることは、この周辺が矢作川を介した水運の最奥部であるとともに、美濃や信濃へとつながる陸上交通との結節点に当たっているため、交通の要衝を治めた有力首長に与えられた鏡であったことを物語っている。これらの鏡の存在は、古墳時代の地域史を構築する上で大きな鍵を握っている。

『新修豊田市史』関係箇所:1巻265ページ、19巻814ページ