(かざりうま)

【民俗】〈祭礼・芸能〉

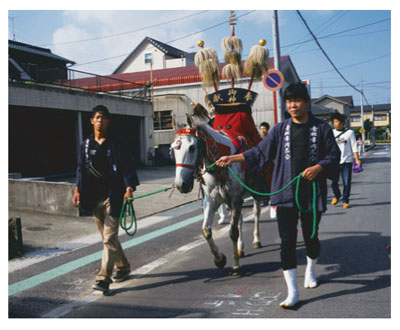

馬を派手な馬道具や造り物などで飾り、社寺などへ奉納する祭礼風流。飾り馬は市域で最も分布地域が広く、盛んに行われた祭礼行事である。この祭礼習俗は、尾張地方では「オマント」「オマントウ」と呼ばれ、「馬の頭」または「馬の塔」などと表記されていたが、市域の飾り馬も同系統のものである。毎年開催される祭りや行事の際のみならず、雨乞いや日乞いなど臨時の祈願の時にも出され、祈願の際は最初は素朴な飾りで献馬し、願いが成就すると豪華な馬具に取り替えて再び参詣した。飾り馬に装着した馬道具はムラの誇りを示したもので、馬の頭部に「面繋」、首に「首鎧」、前足前に「胸繋」、両脇に「障泥」を付け、背中後方には「尻駄負」を置いた。また、背中に置いた「鞍」の上に「標具」を立てた。これらの馬道具には表面を細工した革製のものや、表面生地に贅沢な猩々緋を用い、金糸などで刺繍を施したものが使われた。その意匠は獅子や龍をはじめ、さまざまな物語や故事にちなむものであった。また、鞍に何本もの造花の花枝を飾った花馬も出され、その枝は行事終了後に縁起物として配られた。飾り馬の鞍上を飾る標具は造り物風流の造形物から生まれたもので、「ダシ」と呼ばれることから、山・鉾・屋台の山車と同様の意味をもつと考えられる。飾り馬はムラの社寺の祭事で出されたのみならず、有名社寺の祭りに際し、多くのムラが共同で献馬する習俗があった。とりわけ市域では、猿投神社に対する猿投合属が大規模なものとして知られている。このほかにも足助町の八幡宮、東宮口(松平地区)の六所神社、知立市の知立神社などの祭礼に対しても、市域の多くの地区から飾り馬が出されていた。農耕用の馬がいなくなった現在では、飾り馬を出さず、馬の警固のためだった火縄銃や棒の手の奉納だけを行っているところが多い。そうした中、長興寺(挙母地区)では2頭の飾り馬が地域内を練り歩いている(写真)。〈祭礼・芸能〉

『新修豊田市史』関係箇所:17巻314ページ