(かしましゃほんでん)

【建築】

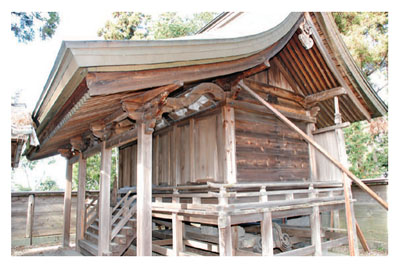

幸町(上郷地区)。創立は文明9(1477)年の棟札より室町時代には鎮座されていたとみられる。現本殿は、棟札によって宝暦6(1756)年の再建であることが知られる。本殿は三間社流造で、もとは杮葺もしくは檜皮葺、軒は一軒疎垂木である。身舎の正側三方に刎高欄付の縁を廻らし、側面の後端部に脇障子を設ける。正面には登高欄付の木階6級を付す。身舎の柱は八角形で、柱間に縁長押・腰長押・内法長押・頭貫を通し、頭貫端に木鼻を出す。柱上では大斗実肘木を載せ、中備は側面のみに板蟇股を置く。身舎正面の各柱間は、小脇羽目を組んで両開き板戸を吊り、その奥を内陣とする。妻飾は豕扠首で、上部に大斗実肘木を載せる。庇柱は面取角柱で、柱間に頭貫虹梁を入れ、端に木鼻を出す。柱上では出三斗(両端連三斗)を載せ、中央間にのみ、蟇股を入れる。身舎との間の両端柱には海老虹梁を渡し、中2本に手挟みを入れる。この本殿は妻を豕扠首、斗栱を大斗実肘木とするなど、全体に簡素で整った社殿である。また、身舎の柱を床下のみでなく床上まで八角形とした点は類例がない。

『新修豊田市史』関係箇所:22巻209ページ