(かじゅさいばい)

【民俗】〈農業〉

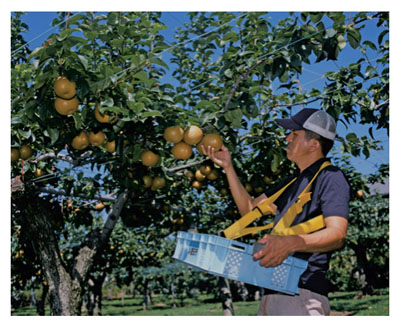

豊田市は県内有数の果樹の産地であり、特に猿投地区や保見地区ではさまざまな果樹が作られてきた。当初は柿、桃、梅、栗、ぶどうなどが試みられ、昭和に入ると舞木(猿投地区)を中心とした地域で商品作物としての果樹栽培が本格化した。戦後には桃や梨などが隆盛をみて現在に至っている。この地域は丘陵地が多く、元々は養蚕のための桑畑となっていたものが、養蚕の衰退によって果樹畑に転換されたところが多い。各地区での果樹栽培は、近隣地区での様子を見聞きしたことから始まる傾向にあり、乙部(猿投地区)では近隣の舞木の農家の様子が伝わった昭和30年代から栽培を始める人が増えた。果樹は自家消費を目的としない商品作物であるため、通常の作物より生育管理に手がかかった。施肥は主に冬場に行い、春の新芽が出る前には剪定(整枝)をしておかねばならない。また、カイガラムシ、ヘタムシといった害虫や、桃の線香病や梨の黒星病といった病気が発生しないよう気をかけた。病虫害の発生は深刻なもので、硫黄合剤や石灰ボルドウ液などの薬剤を年に数回施す必要があった。また、果実は見栄えが重要視されるため、桃や梨などは袋かけを行い、傷がついたり変色しないようにした。乙部の果樹栽培は、昭和30年代に柿から始まったといい、「富有柿」「フデガキ」「ニシムラワセ」などが作られた。柿の次に植えられるようになったのが桃で、現在は「白鳳」「日川白鳳」「キミコ」「ゴールデンピーチ」「川中島」などが主流である。桃は小さいと値がつかないし、傷や変色があると売れないので、見栄えには特に気を使った。乙部では、梨は桃と同時期に栽培が始められ、平成以降は主力商品となっている。梨は木の寿命が長いことや、連作が可能であること、需要があってそれなりの値段で売れることから、安定した収入が見込める果樹となっている。梨は「幸水」「豊水」「秋月」「新高」「愛宕」などが作られている。〈農業〉

『新修豊田市史』関係箇所:16巻109ページ