(かなやまようすいいこう)

【建築】

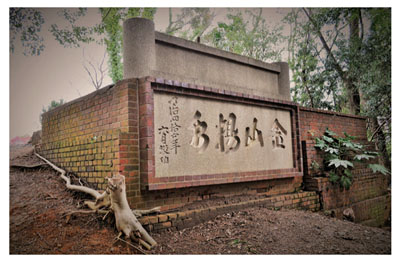

駒新町(高岡地区)。ポンプを使い川から高台に水を汲み上げ、土地の灌漑を可能にした施設。市南西端を流れる逢妻男川と女川が合流する場所に、雑木林に囲まれた小高い丘がある。その16mほどの高台に、金山揚水耕地整理組合が設置した揚水施設の一部が残っている。下部には煉瓦造と人造石で造られた送水管の受台があり、そこから直径50cmほどの鉄管が登り、頂上には頑丈な煉瓦造の放水吐出口施設があって、幹線水路へと放出、高台にある田畑に水を運んだ。その遺構には、幅3mの題額「金山揚水 明治四十四年六月竣工」を掲げている。明治44(1911)年12月起工、翌年6月に導水汽缶場や幹線水路を竣工、工費3万1901円。導水汽缶場(ポンプ場)は、建屋(伊勢湾台風後再建)を残すのみであるが、導水は石炭でボイラーを炊き、その蒸気を動力として揚水していた。第一次世界大戦が勃発、石炭が高騰し、大正8(1919)年に鉄製煙突、ボイラー、蒸気汽缶を売却、動力を電力に切り替えた。昭和49(1974)年、水源を逢妻川から愛知用水へ転換させ、その大役を終えている。

『新修豊田市史』関係箇所:22巻525ページ