(かま)

【考古】

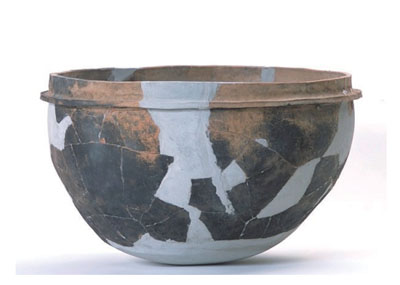

平安時代末以降の外側から火を当てて中に容れた食べ物などを加熱する容器は、一般に鍋または釜と呼ばれる。鍋と釜の呼び分け方はさまざまで、羽(鍔)を有するものを釜、持たないものを鍋という場合や、湯を沸かす道具を釜、固形物を加熱する道具を鍋と呼ぶ場合もある。古代末期以降の鍋・釜類については、口縁部の下位に羽(鍔)を有する鉢形容器を羽釜、羽を持たない鉢形容器または甕形容器を鍋、口縁部が直立する壺形容器を茶釜と称することが多い。市域で確認される最も古い羽釜は、12世紀後半以降に作られた無釉陶器の羽釜で、それらは受け口状の口縁部をもつ鍋とともに中世陶器窯で生産されたものである。市域では未発見であるが、同時期には鉄製の羽釜も存在したとみられ、一宮市大毛池田遺跡では11世紀の資料が出土している。中近世の鍋・釜類はこのような鉄製品が主体であったとみられるが、鉄は再利用が可能な素材であるために資料が少なく、出土事例がほとんどない。これを補うかたちで土器や陶器の鍋・釜類が作られた。土師器の羽釜は、高橋地区の寺部遺跡12B SE01出土遺物などのように、13世紀後葉に南伊勢系鍋と共存するようにして登場する。14世紀以降は胴部の最大径が鍔部よりも大きくなっていき、内湾型羽釜あるいは鍔付鍋と称されている。市域ではこうした内湾型羽釜は15世紀前葉にはみられなくなり、それに代わって15世紀中葉~後葉には古瀬戸製品の双耳をもつ壺状の錆釉釜が現われ、15世紀後葉になると器壁が厚手で口径が40cmを超える大型の土師器羽釜が登場する(写真:郷上遺跡SD001出土品、口径42cm)。挙母地区の今町遺跡や上郷地区の郷上遺跡の調査成果などからみると、土師器羽釜は口径30cm以下の内耳鍋や茶釜と同時に出現しており、羽付鍋または戦国型羽釜と呼ばれている。同じ頃に登場した土師器茶釜は16世紀後葉までは鍔を有していたが、16世紀末期以降になると鍔を持たなくなる。これらの土師器羽釜は17世紀以降減少し18世紀には姿を消していくが、18世紀以降になると瓦器や施釉陶器の羽釜がみられるようになる。

『新修豊田市史』関係箇所:2巻159・665ページ、20巻106・121・444ページ