(かまあと)

【考古】

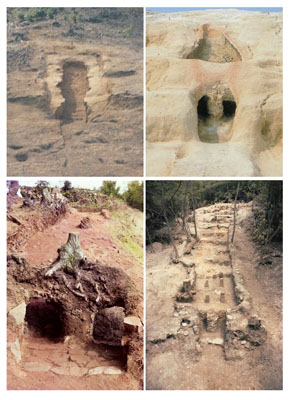

窯は陶磁器等を焼成する施設で、遺跡としての窯跡は、おおむね陶磁器等を焼成した窯炉遺構、製品の窯への出し入れや選別・窯焚きをする作業場遺構(特に窯炉の焚口前の作業場を前庭部と呼ぶ)、薪の燃えかすや残灰・焼成不良品の廃棄場遺構である灰原(物原とも呼ぶ)の三つの遺構で構成される。まれに作業場とみられる平場から轆轤ろくろピットが検出され、陶器の成・整形の場と焼成の場が一体化している事例も報告されている。市域およびその周辺にみられる陶磁器を焼成した古代~近世の窯炉には、大別して窖窯、大窯、連房式登窯の3種がみられる。窖窯は、焼成した陶器によって須恵器窯(写真上左:挙母地区明蓮4号窯跡)、灰釉陶器窯、山茶碗窯(写真上右:保見地区敷田3号窯跡)、古瀬戸様式の施釉陶器窯の4種に区分される。大窯(写真下左:瀬戸市小金山窯跡)は藤岡窯で少数確認されているのみである。また、市内の連房式登窯はいずれも近代に属するもので(写真下右:瀬戸市穴田第2号窯跡)、近世のものは未確認である。まず窖窯は、須恵器を焼成する窯として古墳時代中期に朝鮮半島より国内に将来した窯炉(登窯)の一種で、自然地形の斜面を利用して地面をトンネル状に掘り抜いたり(地下式)、あるいは溝状に掘りくぼめた後に天井を架構したり(半地下式)して築窯された。窯の形態は、薪等の燃料を投入する焚口から燃焼室、製品の焼成室、排煙する煙道部が連続する筒状の単室構造で、焚口から煙道部への直線的な炎の流れを利用した昇炎式窯である。酸素供給に優れていて窯内温度を上げやすい反面、炎が一気に上昇して排煙されるために蓄熱性に乏しいことから、高温状態を維持するために多量の薪の投入を必要とした。一方、大窯は、15世紀末に出現した地上式構造の窯炉で、燃焼室が単室である点は窖窯と共通しているが、燃焼室と焼成室の間の分焔柱の左右に小分焔柱を一定間隔で設置し、細分された炎がさらに小分炎柱群の背後に設けられた昇炎壁を越えて上段の焼成室へと昇っていく点で異なっており、焔のムラを抑えて熱効率を高めている。こうした大窯の構造は、瀬戸・美濃窯において窖窯から発展し独自に開発された窯体構造と考えられている。最後の連房式登窯は、16世紀末の豊臣秀吉による朝鮮出兵時に、九州の大名が朝鮮半島から九州地方北部に導入した窯炉である。17世紀初頭には、美濃窯に導入されて元屋敷窯(岐阜県土岐市)が開窯され、やがて瀬戸窯でも取り入れられて近世以降の主要な窯炉となった。窯炉は丘陵の傾斜面に構築された地上式構造で、複数の焼成室が階段状に列をなしている。焚口と主要な燃焼室は窯炉の一番下に設けられ、焼成室ごとに投薪口と出し入れ口が設置された構造であるが、市域には築かれなかった。

『新修豊田市史』関係箇所:1巻396ページ、2巻153・158・661ページ、20巻40・130ページ

→ 灰釉陶器、窯道具、猿投山西南麓古窯跡群、須恵器、施釉陶器