(かみむかいだよう)

【考古】

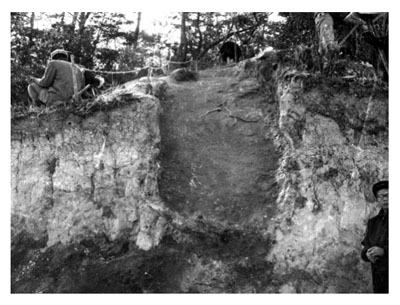

猿投山から南へ延びている丘陵先端付近の猿投地区亀首町に展開した7基からなる窯跡群。昭和40(1965)年に大橋勤が須恵器と埴輪を発見し、同年に猿投町誌編集委員会によって、6世紀中葉に操業した3・4号窯と、7世紀前半に3号窯の上部に築かれた3号2次窯の窯体や灰原の一部が発掘調査された。その他の窯の操業時期は、採集遺物から1号窯が鎌倉時代、2号窯が7世紀後半頃か鎌倉時代、5・6 号窯が7 世紀前半頃と考えられている。3・4号窯や3号2次窯から出土した須恵器は、同時期の猿投窯の製品に酷似しており、窯体の形状も同様である。3・4号窯では円筒埴輪と形象埴輪も焼成されており、円筒埴輪は典型的な尾張型埴輪が6割近くを占め、形象埴輪は人・家・盾・甲冑や馬・鹿・鳥形など多種多様なものが焼成されている。本窯の埴輪は、伊保谷を見下ろす南西1.7kmの根川1号墳や、南東3.3kmの青木原2号墳、南9.1kmに位置する高根1号墳に供給されている。このうち、根川1号墳の埴輪には、3・4号窯の埴輪よりも省略された調整技法の資料が含まれているため、3・4号窯よりもやや新しい未確認の窯が操業していた可能性がある。6世紀中葉に猿投窯系須恵器と尾張型埴輪を焼成した窯は、三河では本窯のみである。尾張と接する伊保谷の北東の地に上向イ田窯を築くに当たって、尾張の工人から須恵器や埴輪の製作技法や焼成に関する技術移植を受けたとみられ、伊保谷を含む地域首長が、尾張と強く結び付いていたことを物語っている。

『新修豊田市史』関係箇所:1巻394ページ、19巻78ページ