(かもいっき)

【近世】

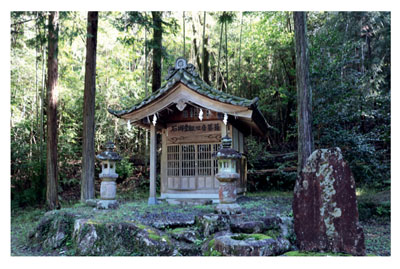

天保7(1836)年9月21日から26日にかけ、三河国加茂郡山間部(松平郷)から発生し同郡全域と額田郡の一部を席巻した打ちこわしを伴う広域的百姓一揆。村と百姓がその領主に負担減免等を訴願する従来の農民闘争の形態ではなく、支配領域を超えた住民が物価抑制や金融講取引の停止などの要求を掲げ、暴利を貪る者、結果的には社会全体を相手に決起していること、さらには一揆参加者が「世直し」「世直り」の言葉を発していたことから、後の世直し一揆(騒動)につながるものとして民衆運動史上最大のエポックなったとされる。同年は春先から風雨が多く、そのうえ8月13日には大風(台風)があり田畑は近年稀な不作となった。全国的な天保の飢饉の影響も出るなか、津留めなどの流通統制も相まって諸物価は品薄から高騰し、いわゆる「買い食い層」は大きなダメージを受けた。在郷商人らの買い占めが物価騰貴の元凶であるとの不満がくすぶり、それは同年8月の甲州(現山梨県)郡内騒動の情報に接するなかで一層高まった。当初は割木騒動で頭取を務めた下河内村松平辰蔵らがここでも頭取となって、共同体規制を利用しながら村々の住民を動員する用意周到な計画が立てられていた。騒動も松平地区を中心とした範囲で要求を実現させ事を納める計画だったとされるが、群衆化が進むなかで歯止めがきかず、広域化が一気に進みより激しい民衆運動の方向に舵が切られた。結果として一揆勢の主たる攻撃の矛先は西三河最大の在郷町足助と城下町挙母に向けられた。一揆勢の行程の方針をめぐる対立から頭取辰蔵が排除されて以降、一揆勢は一層暴徒化し、9月23日の足助襲撃から翌24日の挙母を目指して進んだ段階で最高潮に達した。足助到達段階で参加者の総勢は3000人に達していたとされる。しかし一転、挙母では藩兵と町衆の攻撃によって撤退を余儀なくされ、再び足助に戻り新たな要求を突きつけるなか、足助町衆の反撃にあうとともに、足助役所旗本本多家の一族岡崎藩軍勢の前にあっけなく鎮圧された。一揆の報を受けた松平地区の旗本鈴木家は当初騒ぎを過小にみており、幕府のもとで裁かれることなく地元で済ますことができると高をくくっていた。しかし、実際には鎮圧に鉄砲まで用いられた想像を絶する騒ぎであり、しかも吟味には1年半以上もかかり1万人以上が処罰される(拘留中の死亡8人)という前代未聞の大騒動となったのである。遠島や追放に処せられた者が最終的に許され帰郷するには明治維新の恩赦を待たねばならなかった。いかに厳しい処分がなされたか理解できよう。それは、この一揆・騒動が社会の秩序を根底的に突き動かし幕藩領主を心底震撼させたからにほかならなかった。この一揆を経験した豪農ら中間層は社会的困窮への警戒を強め、飢饉対策としての社倉・義倉方式を進めたり、貧困層への施行を率先して行ったりするなど、地域のエリートとして新たな社会政策を提示していったのである。写真は一揆勢が集結した石御堂(松平地区)。

『新修豊田市史』関係箇所:3巻537ページ