(かもさんし)

【近代】

大正6(1917)年から昭和57(1982)年まで挙母地区に存在した製糸工場の通称。当初の経営体は加茂製糸所であり、これは明治31(1898)年に大河内団平が創設した厚生館を大正6年に木下冨が買収・創業したものであった。実際の経営の中心は、次男の木下信であったといわれる。大正8年に女工の引き抜き合戦がし烈化すると、加茂製糸所はその操業を停止したが、翌9年に西加茂製糸として経営再建。同年10月に挙母町の宝集座で創立総会を開催した。大正11年に木下冨が死去したのち、信が社長に就任。大正15年に繰糸工場を、昭和4年頃に大煙突をそれぞれ落成するなど、企業規模を拡大した。西加茂製糸が事業を拡大する一方で、昭和恐慌下で中小規模の製糸所の退出が進んだ結果、市域の製糸業では西加茂製糸への生産集中が進む。昭和8年には、西加茂製糸は東西加茂郡の器械製糸における釜数の66%、職工数の70%を占めた。その後、木下信が一部株主の投機的行為に悩まされたことや、西加茂郡内の町村長や養蚕実行組合からの要望があったことも受けて、養蚕農家などを組合員とする組合製糸に業態転換。昭和12年6月、西加茂製糸の設備を引き継ぐ形で、保証責任加茂繭糸販売組合が設立される。その後たびたび組織を変えつつ、昭和23年の加茂蚕糸協同組合を経て、昭和24年に加茂蚕糸販売農業協同組合連合会となった。

『新修豊田市史』関係箇所:4巻556・680ページ

【現代】

戦後、豊田市の中山間地域における養蚕は、加茂蚕糸(加茂蚕糸販売農業協同組合連合会)からの出資配当をうけた養蚕専門農協や同会技術指導所の働きもあって、昭和30年代に最盛期を迎え、都市部でも昭和30年代半ばから加茂蚕糸に支えられて兼業農家と養蚕専業農家の連携による共栄養蚕が行われるようになった。こうして、加茂蚕糸は、昭和37年に戦後最大の事業利益を上げたものの、工業化・都市化に伴う地元繭生産の減少とそれに伴う繭価高騰、国内生糸消費の減少、生糸・絹製品の輸入増大等からそれを減少させて、昭和56年に工場を休止した。翌57年に「挙母」のシンボルであった工場の大煙突は解体され、その跡地は豊田産業文化センターになった。同会自体は、平成10年度に豊田市農業協同組合に吸収合併されて名実ともに姿を消した。

『新修豊田市史』関係箇所:5巻70・90・239・252・285・468・591ページ、13巻248ページ

→ 共栄養蚕

【民俗】〈工場の民俗〉

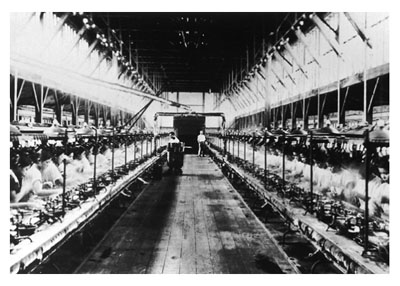

加茂蚕糸での製糸の工程は次の通りである。工場に到着した生繭は繭乾燥場に搬入され、検査・検量が行われた。生繭中の生きているサナギを殺し、水分を飛ばすため、熱風で5、6時間乾燥させ、袋詰めして乾繭倉庫で保管した。その後、乾繭を選繭する作業が行われ、それが終わると煮繭となった。これは男性工員の仕事で、2人が煮繭場に入った。繭中のサナギを煮てしまうとサナギから酸が出て、糸がほぐれにくくなり、糸の光沢も悪くなるとされる。サナギを煮ることなく、繭層だけを煮る作業は高度な技術を要した。煮繭作業後、繭は配繭工によって繰糸工場まで運ばれ、一定の太さの生糸にする作業に移り、これ以降の作業工程は女性工員が担った。自動繰糸機の導入前は座繰機や多条繰糸機を使用していた。工員たちは配繭工が持ってきた湯気の立つ繭を、温水の入った繰糸釜に入れ、籾取り後の稲穂で作ったミゴボウキと呼ばれる小型の箒(索緒箒)の先で繭の表面をこすって糸口を出した。規格の太さになるように必要個数の繭から糸を拾い、集緒器にかけて糸を引き上げさせ、適宜新しい繭の糸口を集緒器の下に補充した。湯が回ると糸はどんどん出てくるが、糸の太さは繭によって異なるため、太さを均一にするのが難しかった。繰糸の途中で糸が切れたときは玉結びで糸をつないだが、そうすると悪い糸になった。繰糸工は毎日、マス(どのくらいの量の糸ができたか)、糸目(糸にするのにいくつの繭を使ったか)、等級(糸が規定の太さになっているか)、という3点で成績が付けられ、それに従って給与が決まった。昭和40年代に入り、自動繰糸機が導入されると、1機に20個ほど糸を巻き取る小枠が付き、1、2人で5機ほどを担当するようになった。小枠に巻き取られた生糸は大枠に巻き返され、量や重さなどを均一にする揚げ返しが施された。仕上げの行程は製品の用途に応じて2通りあり、撚糸工場でコーン巻き撚糸を作製する場合と、括造りにして細い糸(括造り生糸)を作る場合とがあった。仕上がった糸は光沢検査室と呼ばれる暗室で、太陽光によって1本1本光沢をみながら検査された。加茂蚕糸に勤務していた従業員の90%以上は女性で、戦後は中学卒業後の女性が雇用された。そのほとんどは市街地ではなく、市域山間部の出身者であり、寮生活を送った。昭和22(1947)年頃の事例では、寮の20畳の部屋に10人ずつ入り、休日は10日に1度だった。食事は週に1度、肉か魚が出 され、山間部の出身者たちにはご馳走だった。繰糸と撚糸の勤務は早番と遅番の2部制で、1週間おきに交代した。給料はかなり良かったが、「自己資金を積んで極力借金を避ける」という加茂蚕糸の経営姿勢と同様、会社は給与の3割貯金を推奨しており、給与は現金の手渡しではなく通帳への振込形式であった。こうした支払いにより女性工員は自然に貯金ができ、その貯金で自らの嫁入り道具を揃えた。〈工場の民俗〉

『新修豊田市史』関係箇所:17巻122ページ