(かんぱちきょう)

【自然】

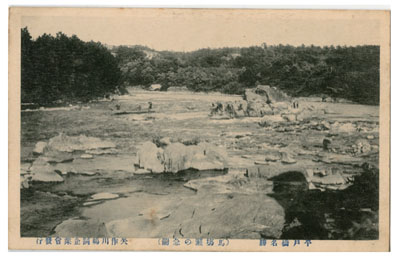

矢作川の流れを堰き止める越戸ダムの周辺峡谷。水力発電用の越戸ダムが建設(1927~1929年)される前は、花崗岩が侵食されて現れた巨岩や奇岩が両岸に続き、峡谷美の名所として知られていた。花崗岩の中を流れてきた矢作川は、勘八峡の狭窄部を抜けて豊田盆地に流れ込む。この峡谷に露出する花崗岩は、中生代白亜紀の後期に貫入した伊奈川花崗岩である。伊奈川花崗岩の一部には、縞状の模様(片麻状構造)とそれに沿う割れ目(節理)がみられるものがあり、勘八峡周辺はこの片麻状構造が発達する花崗岩からなる。その結果、節理に沿って剥離が起こり無数の岩塊に分けられた。矢作川がここを浸食して流れ下ることによって、狭窄部の両岸に巨岩や奇岩が続くことになった。

『新修豊田市史』関係箇所:23巻49ページ

→ 領家花崗岩類

【近代】

平戸橋から上流約2km一帯の名勝。馬場瀬簗、波岩の滝などの名所があった。昭和2(1927)年5月から、『新愛知』が愛知県新十名所の募集を掲げるイベントを実施し、7月に新聞読者による投票結果が発表されると、82万2015票で6位当選を果たしている。当時は遊覧船が鵜船に添って航行し、客は鵜が鮎を獲る様子をみることができ、矢作川の鮎も美味であると広告している。しかし、昭和2年11月に三河水力電気株式会社がダム式発電所越戸発電所を着工し、昭和4年12月に完成させた。その結果、名所の多くが水没し、三水湖と名付けられた人工湖が造成された。昭和25年には、河川利用の進んだアメリカ合衆国のテネシー川の名前を借りて「日本テネシー平戸橋勘八峡」と呼ぶこととし、命名式を行っている。

『新修豊田市史』関係箇所:4巻609ページ

→ 越戸発電所