(ぎょうふくじ)

【近世】

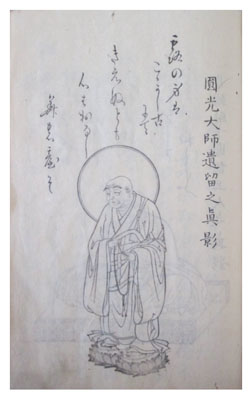

永徳2(1382)年の創建とされる浄土宗寺院。慶長8(1603)年の徳川家康寺領朱印状により、「三河国碧海郡上野村」のうち16石を与えられ、以後歴代将軍により継承される。享保13(1728)年の由緒書によると、この寺領はもと、三河吉田城主田中吉政より付与されていたものという。将軍の朱印状に基づく行福寺の寺領は、実は江戸時代を通じ、一般の田地と交換されたり、常夜灯敷地に提供されたりしているほか、寺自体も矢作川の洪水をさけて、宝暦11(1761)年から明和元(1764)年にかけて移転している。それでも、慶長8年の朱印状交付ののち、翌9年の検地で具体的に指定された寺領の所在地と、変転後の寺領所在地とを照合できるように、明治初期にかけて記録が整えられている。なお行福寺の存続は、土地からの収入にだけ頼っていたわけではなく、寺蔵の法然自作とされる像への参拝を呼びかける「縁起」(写真)を刊行しているのは興味深い。法然自作という伝説の内容そのものは事実でないにしても、江戸時代後期に盛んとなってゆく仏書印刷が地方においても行われていたとわかる具体例として貴重である。

『新修豊田市史』関係箇所:3巻657・705ページ