(きらくてい)

【建築】

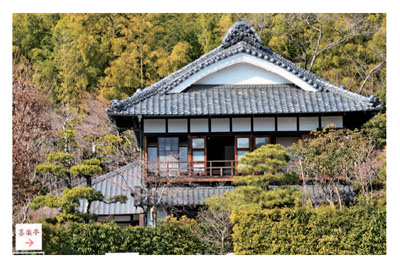

小坂本町(挙母地区)。大正末期から昭和初期に料理旅館として建築。昭和57(1982)年、市は所有者の寄贈を採納し豊田市産業文化センター内に、民俗資料として移築、平成元(1989)年に市民に公開された。長坂源一郎が明治後期に創業し、昭和42年廃業した豊田市の老舗の料亭で、特に高橋是清や高松宮宣仁親王、水谷八重子など貴賓・著名人の宿泊所として知られ、主に養蚕・製糸業、自動車関係者の会議や商談、接待の宴会場として利用された。この建物は、3回にわたり順次建設され、建築規模が決定されている。①大正末期に木造2階建桟瓦葺の中央棟座敷が完成している。②昭和3年に桁行2.5間、梁間4.5間の木造2階建桟瓦葺の前部棟を付加している。昭和13年、トヨタ自動車工業株式会社の進出は、地域産業構造に急激な変化をもたらし、金融・商店・興行・花柳界も活況を呈していた。③昭和15年頃、木造2階建、桟瓦葺の裏2階座敷を増築し、主屋とは廊下や階段で繋ぎ喜楽亭の規模が完成した。終戦直後に一時休業するが、昭和42年まで営業された。廃業後は、所有者住居や貸間としていたが、昭和57年、所有者長坂雪子より豊田市に家屋寄贈の申し入れがあり、「豊田市民俗資料喜楽亭」として採納された。同年、市住宅営繕課により解体され翌年、豊田市産業文化センター内に主屋部分(中央棟・前部棟)は移築され、増築の奥棟(裏2階座敷)と別棟・店舗・便所棟などの附属屋は撤去された。平成元年 、庭園も整備され市民に公開、現在まで建物を保存・活用している。この建物は、町家建築の面影を残す近代和風建築。かつては駅前通りの繁華街の中心地にあったが、現在は敷地1600m2の滝と渓谷を模した閑静な自然庭園の中に建つ。正面は、高さ一間ほどの石垣上に建つ入母屋造、桟瓦葺、木造2階建、妻入。その前部棟は、この建物の見せ場となっており格子戸と出格子窓を付け、2階の手摺を跳高覧とし、妻壁を白漆喰塗りの塗籠造(創建時は黒漆喰塗り)、屋根にむくりを付け、格式ある玄関の構えとしている。屋根瓦は地元の都築製瓦屋(豊田市市木町、都築兼市)を使用、特にダルマ窯で焼いた特製の大鬼瓦(丸蔦紋と屋号入り影盛)を頂部に冠し、それに合わせ棟瓦を高く積み、各棟に高低差を付けて抑揚を持たせ、建物容姿に威風を示している。基本構造は、前部棟座敷が桁行15尺、梁間27尺、中央棟座敷が桁行39尺、梁間18尺、その南西角の座敷と茶室の、平屋建座敷が桁行27尺、梁間18尺の三区画で架構されており、設計全体は1間6尺の心々制。小屋組は、中桁と梁を交互に組み合わせた地棟で、1階2.3m、2階で2.7mの階高を取り、開放的な座敷としている。造作には釘や金物の使用を最小限にとどめている。建築材には、菩提寺の性源寺境内(広川町)の松(樹齢450余年)や欅、杉が使われたという。平面計画は片廊下型で、1階は南面に一間巾の広い廊下を、2階は北面にして各座敷を配して、その内部意匠を数寄屋風書院造としている。1階の部屋や廊下・建具の意匠を数寄屋風座敷とし、2階の5室をこの建物が格式を重んじ、接客・対面の機能をより表現するための書院座敷で構成、各室床や違い棚など床飾りを変え、主室の東8畳には本床と上質な付書院の座敷飾りを備えている。また1階の南西角の2間続きの平屋座敷は、旧6畳2間を移築時に8畳と6畳の座敷に改装し、撤去された裏2階座敷の床飾りとその舟底天井を移設している。書院と琵琶棚、本床の框に黒柿、湾曲した落し掛けに梅木の皮付き、床柱は角竹、書院前の踏み込み板を松と欅の寄木細工としている。隣室の6畳は茶席で南壁一面を菱型窓とし、そこに型板硝子と方形の連子戸を嵌め、窓枠を斗繰の上に乗せた意匠としている。階段室や建具の意匠、廊下の鶯張り(1階中央廊下)など、伝統的建築から即物的に好みの要素を抽出しそれを素材化した和風意匠の美意識が凝結した、近代和風建築の逸品となっている。国登録有形文化財。

『新修豊田市史』関係箇所:22巻473ページ