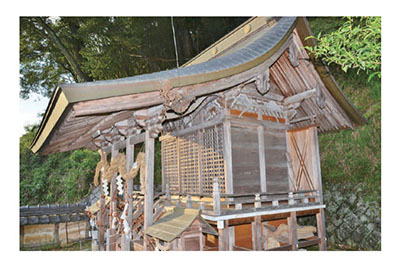

(くまのじんじゃほんでん)

【建築】

月原町(足助地区)。社伝によれば、創建は貞永2(1233)年という。現在の社殿は、寛文6(1666)年5月28日再建の棟札があり、様式的にもこの時の建立とみてよい。本殿は桁行3間(9尺)、梁間2間(6尺)の身舎の前方に三間庇を付した三間社流造で、軒は二軒繁垂木、屋根は現在銅板葺とし、玉石の礎石上に南を正面にして建つ。妻飾は虹梁大瓶束で、束頂には桁行向に平三斗を載せ、螻羽側には木鼻を出してその上に巻斗を置き、実肘木付の連三斗を載せる。この実肘木の先端は象鼻状とする特異な形式をとる。破風の拝みと降りには蕪懸魚を吊る。なお現在、西妻面には雲と鶴の彫刻を後補している。庇柱は面取角柱で、柱間には地貫と頭貫を通して、頭貫端に木鼻を出す。柱上では出三斗を載せ、両端に連三斗を配し、身舎柱との柱間には海老虹梁を架け、中2 本では斗栱背面に手挟を入れる。庇の中央間のみに登高欄付の木階6 級を設け、両脇間は地貫を通すのみで浜床は設けない。身舎の正側三方には擬宝珠高欄付の縁を廻らし、側面縁の後端に脇障子を造る。脇柱上には竹の節を載せ、板壁の正面には吹寄せの襷掛けを付す。身舎の柱は円柱で、四周の柱間には縁長押と頭貫を廻らし、頭貫端に木鼻を出す。内法長押は現在、正面と側面の柱間に通されるが、背面にも取付いていた痕跡が柱に残る。四隅の柱上には実肘木付の出三斗を載せるが、螻羽側は連三斗とし、頭貫端の木鼻上に巻斗を置いて連三斗の肘木を受ける。四隅以外の柱上には実肘木付の平三斗を載せる。斗栱間には中備を配さず、正側面では斗栱間の板壁に絵様や紋様が描かれる。また、頭貫や内法長押にも紋様が描かれており、その他の材には一部に朱塗りの痕跡が残っている。身舎の側面および背面の各柱間は、横板壁とし、正面の各柱間は敷鴨居間に嵌め殺しの格子戸を入れ、この奥の梁行1 間を外陣とする。外陣は床を板敷きとし、天井は棹縁天井とする。身舎の後半は内陣とし、棟通りに位置する内陣正面の各柱間には縁長押・敷居・鴨居・内法長押を通し、方立を入れて両開き板唐戸を吊る。内法上は板小壁とし、柱上には斗栱を置かず、直接桁を載せる。内陣内は間仕切りのない1 室で、床は板敷き、天井は棹縁天井とする。市内では足助八幡宮本殿(文正元年・1466・重文)に次ぐ古い遺構であり、近世前期の本殿建築として極めて貴重である。

『新修豊田市史』関係箇所:22巻237ページ