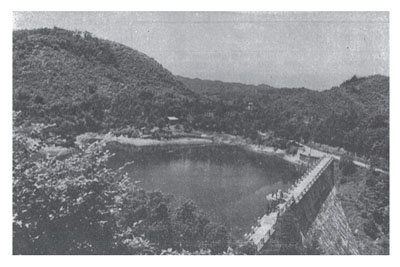

(くろだダム)

【近代】

昭和8(1933)年、名倉川支流黒田川の上流、武節村と段嶺村に跨る標高857mの地点に、矢作水力によって黒田ダム(写真)が築造された。ダムは高さ35mの重力式コンクリートダムで、有効貯水量は443万m2であった。矢作水力は水力発電が主体であり、冬の渇水期における供給力低下対策として下流の真弓発電所の発電を増加させる渇水時補給用のダムとして計画された。計画は矢作水力副社長の杉山栄(1881~1938)の提案で実施された。地元黒田区や帝室林野管理局の了解を済ませ、県は昭和3年9月に黒田ダム設置について内務大臣および逓信大臣に稟伺した。内務大臣からは問題なしと回答があったが、逓信省からは真弓発電所の河川使用方法の変更として処理するよう指示があり、このため命令書の作成替えを余儀なくされた。当時、河川管理をめぐって、水利統制全般をめざす内務省と、電力統制(発電水利法)を進めようとする逓信省とで激しい対立が続いていたことが反映していた。同ダムが内務省の推進する多目的ダムに沿う形で処理されることを嫌って、逓信省は真弓発電所の貯水池としての位置付けにこだわったと思われる。こうした経緯を経て、黒田ダムは昭和7年4月に着工し、翌8年9月、季節的な流量調整を行う渇水時補給用の貯水池として竣工した。黒田ダムの下流には黒田川の渓流を利用する黒田発電所が計画されていたが、黒田ダムの放流水を中途で利用するよう変更して、昭和9年7月に運転を開始(3100kW)している。

『新修豊田市史』関係箇所:4巻572ページ、12巻153ページ

→ 矢作水力

【現代】

矢作ダムが完成した直後から中部電力の奥矢作水力発電所の建設が計画された。これは、矢作ダムのダム湖(奥矢作湖)を下池、稲武町の黒田ダムを上池とする揚水発電所であり、第1・第2発電所に分かれたわが国初の大規模二段式揚水発電所である。これは地質、地形的に1つの発電所として開発することが困難だったために2つの発電所に分けた。既設の黒田ダムを10m程嵩上げして貯水容量を約1000万m2に増加させ、中間に富永調整池を設けて、総落差約600mを利用して発電するものである。工事は昭和51(1976)年11月着手、55年5月に通水、9月に1号機、56年2月に2・3号機の運転を開始した。総工事費は約1000億円、最大出力は109万5000kWである。黒田ダムのダム湖は、静かで自然豊かな場所で、毎年5月には名古屋、中津川、稲武の3市町によりふれあいジョギング大会が開催されたが、平成17(2005)年からふるさとふれあいウォーキング「歩かまい稲武」となった。

『新修豊田市史』関係箇所:5巻168・565ページ