(けちえんかんじょうさまやかいさほう)

【典籍】

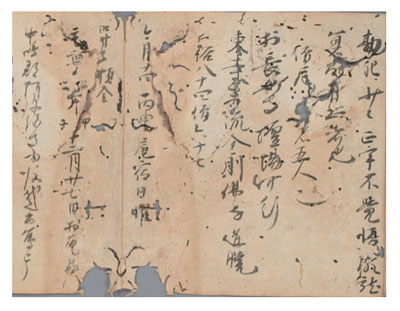

鎌倉時代後期、尾張国長母寺(ちょうもじ)の住持として、『沙石集』はじめ多くの著述を記して仏法の教化につとめた無住一円(1226~1312)の最晩年の著作。猿投神社伝来本は、折帖で冒頭と中間が失われているが、女性を含む俗人信徒に密教の伝授儀式である結縁灌頂を施す前提にあたる三昧耶戒の作法次第書である。奥書に「東寺末流金剛仏子道曉」(無住の密教僧の名)が延慶2(1309)年に著し、さらに尾張中島の阿弥陀寺で頼金が元亨4(1324)年に写したことが記される。懇切な作法の配慮など後世、禅僧として一般に知られる無住の真言僧として庶民に仏法を弘める活動がよく知られる聖教である。

『新修豊田市史』関係箇所:特別号70・114ページ

→ 猿投神社の聖教