(こうげついん)

【古代・中世】

松平町の浄土宗寺院。知恩院末。本松山を山号とし、寂静寺の寺号も有する。創建に関して松平氏の草創と関連付けて、南北朝期とする寺伝もあるが、16世紀前期に安城松平家2代長忠が隠居後に寺地を買得、寄進するなど創建に関わったことが確実である。その経緯を示す大永2(1522)年、同3年、同4年、同7年の松平信長土地売券、長忠寄進状および寄進地目録を同寺に伝えている。この一連の文書のうちにおいて「高月院へ寄進申」などとある「高月院」の文字は、いずれも後代において元あった文字をすり消した上に書き改められたもので、一部、今「高」とある部分に残る元の字の痕跡が観察され、元来「皎」と記されていたと判明する。長忠母の戒名は皎月珠光大姉であるから、母の菩提所として創建されたのが高月院の濫觴と推定される。大永7年に長忠弟の超誉存牛が知恩院第25世を辞して三河に帰国しており、同寺では彼を中興開山としているから、大永7年ないしそれからいくばくも遅れることなく超誉存牛を導師として開山供養が営まれたのであろう。当時、松平の地を勢力下としていたのは大給松平家とみられる。同家、安城松平家、岡崎松平家の三家は拮抗した力関係にあって、先立つ武力衝突を経て和睦を優先していた時期であった。そうした政治状況に対応して松平一族の統合を主導する意図が長忠にあったらしい。長忠母は、松平から巴川を挟んだ西の矢並(矢並町)を拠点とする鈴木氏の娘と伝える。母の菩提所を設けるのみならば松平の地を選ぶ特段の理由はない。この頃長忠は、松平の北方の仁王(坂上町)に長期にわたって滞在した。母の菩提所創設とともに松平氏遠祖の供養を行い、境内に供養塔を設けたらしく、それが今の高月院境内松平氏墓所に継承されていると考えられる。同7年に六所神社(坂上町)が炎上すると、長忠は安城松平家当主信忠と連名で、同社は「松平一党の氏神、先祖崇敬の霊社」であるとして、同社再建のため、松平一門・一族の「御合力」「御助成」を呼び掛けている。松平に母の菩提所を創設したのも、これに通じる意図のもとに行われたとみられるが、その後家康までの間、安城松平家、清康が継いで以降の岡崎松平家による高月院への強力な支援を示す文書は伝わらない。

『新修豊田市史』関係箇所:2巻476・543ページ

【近世】

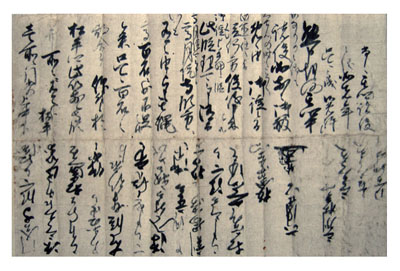

慶長8(1603)年以前の板倉勝重書状(写真)は、散在していた寺領を「松平壱処に引寄」せ100石とするよう、松平郷の人々に指示している。元和3(1617)年には徳川秀忠が寺領朱印状を出したらしく、これを踏襲する徳川家綱の寺領朱印状は、寺領として「松平郷之内百石」と記す。幕末に近い安政期においても「松平高月院領分・郷士」を名乗る百姓がいるように、松平郷の人々は、しばしば高月院領の百姓という立場をもって、かつて同格の土豪であった旗本松平太郎左衛門家と土地・山林の用益を争い、相互に幕府に訴訟を起こしている。寛文8(1668)年にはその解決のため、太郎左衛門家領と高月院領とを確定する検地が行われている。太郎左衛門家と高月院との間には、領主間争論の形をとった山論も展開されたが、幕府が高月院安置の松平家先祖の位牌を正統なものと認めた時期には、高月院に有利な裁定を出すこともあったらしい。他方で、寛永15(1638)年や正保2(1645)年には、太郎左衛門家と高月院とが共同して、太郎左衛門家の現地支配に正統性を与える六所神社の遷宮行事を行っている。元禄期には、東山天皇綸旨により高月院住持に紫衣着用の資格が認められ、寛政期には、将軍家斉の名による本堂造営が行われている。いずれも太郎左衛門家の支援によるだろう。天明期の高月院の造営について、太郎左衛門家の家臣方に、住職の死去を秘して造営を継続すると記す簿冊類が残されている。享保期には河川普請の国役賦課があるが、太郎左衛門家領、高月院領とも免除されないと記す簿冊類も同じ家臣方に残されている。太郎左衛門家は高月院との一体化を進めることにより、かつて同格であった「郷士」的な百姓に対し、領主としての支配を及ぼそうと努めていたと考えられる。

『新修豊田市史』関係箇所:3巻658ページ

【近代】

江戸幕府は高月院に松平氏墓所の修復料などをたびたび与えていたが、新時代を迎え、明治19(1886)年に東加茂郡長に就任した古橋義真が巡村したとき、始祖にあたる在原信盛・信重の墓は山中で荒れ果てた状態にあり、その所在を知るものはいなかったという。明治20年12月、古橋をはじめとする有志は松平の旧跡に信盛の碑を建てることを呼びかけた。一方で高月院の本堂西にある松平家初代の親氏と2代泰親の墳墓についても、旧幕臣の静岡県知事関口隆吉が参拝し石垣修繕を企図したという。これに応じて明治21年6月、古橋郡長の下で郡書記を務めていた海保忠典と若林高孝・成瀬名尾弥の3人が呼びかけ人となり、役夫と労賃の寄付を募った。なお同年には、旧大和郡山藩主であった柳沢保申が500円余を投じて石塀および石門を築造・寄進しており、柳沢は同23年3月にも、田・畑・山林など1町3反余りを松平氏墓所の永久保存のための資産として高月院に寄付している。明治26年には高月院と松平太郎左衛門家当主の松平信英ほか97人が発起人となって500年祭が計画され、4月16日に高月院において大法会が営まれた。ここで親氏は、「撥乱反正」(乱れた世を正して元の正しい状態に戻すこと)し天下を平定した家康の祖として「治世安民」の嚆矢とされた。当日は12時頃より祭式が営まれ、徳川宗家や旧大名家の代参、東加茂郡長、発起者らの参拝があり、式後は墓所へ参拝した。境内では献馬・棒の手・空砲等が催された。その後、松平家においては宝物縦覧を許され、また松平東照宮の祭典も執行され、松平村では近年まれなる賑わいであったという。そして昭和4(1929)年10月には泰親の500年祭が挙行され、さらに昭和18年3月には親氏の550年祭が催された。このとき徳川宗家17代の公爵徳川家正や伯爵松平直富(旧上野前橋藩主家)などが香典を贈っており、家正と直富が高月院を訪れている。高月院には昭和18年3月23日に撮影された写真が伝わっており、家正(写真中央)、直富(写真向かって右)、高月院住職の近藤瑞運(向かって左)の姿が知られる。なお高月院には、家正お手植えの松も現存している。

『新修豊田市史』関係箇所:4巻371ページ、10巻705・723ページ

【現代】

その後、平成5(1993)年に親氏の600年祭が挙行され、名誉会長に徳川宗家第18代の徳川恒孝、会長に尾張徳川家の徳川義宣が就任し、恒孝らは越前松平家の松平宗紀、松平太郎左衛門家の松平信泰、松平英男らとともに発起人に名を連ねている。発起人にはその他に元市長で当時豊田市文化財保護審議会会長であった佐藤保や現職の市長である加藤正一の名もみえる。親氏の600年祭では歴史小説家津本陽を招いた「歴史講演会」や「松平サミット」などが開催され、「松平サミット」には全国の松平家や徳川家の関係者、ゆかりのある市町の長など193人が出席し、安城市長以下15の市町の長によって、親睦と協力を旨とする「650年祭へ向けての提言(サミット宣言)」が出された。関連事業も数多く催され、中でも「御参府道中」では約4000人が参加して、松平家の「御参府道中日記」に基づき、松平地区から芝増上寺(東京都)までを11泊12日かけて踏破した。なお、この事業は「始祖松平御参府お帰り道中」として、平成の大合併後の平成17年8月にも実施されており、新豊田市の歴史と文化を全国に発信するとともに、同時期に開催されていた2005年日本国際博覧会(愛・地球博)のPRも行われた。