(こうじゃくじほんどう・くり・ぜんどう・しゅりょう・そうもん)

【建築】

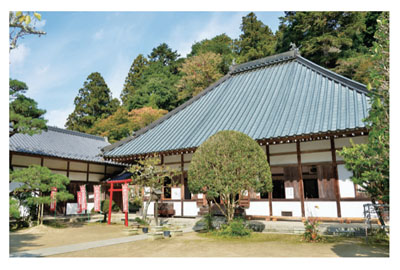

足助町(足助地区)。寺は、曹洞宗、室町時代に関白二条良基とその子成瀬三吉丸を開基、白峰祥端を開山として開かれたと伝える。応永年間(1394~1428)に豊田市千鳥の千鳥寺が天仲良雲によって開かれ、天仲の兄弟弟子の白峰が、応永34(1427)年に飯盛山の足助氏の居館跡に香積寺を創建した。寺地は香嵐渓の山腹にあり、下方に足助川が流れ、川岸の石段を上った平坦地に総門が建ち、さらに上がると山門跡があり、北奥に本堂、その前に中庭を築き、中庭の西に禅堂・衆寮、東に庫裏を相対して配する。これは江戸時代の曹洞宗の中核寺院の典型的な伽藍配置形式である。堂宇の建立年代は、本堂が享保7(1722)年、禅堂・衆寮が文政3(1820)年、庫裏が江戸後期、総門が江戸初期である。本堂(写真)は、桁行8間、梁間6間、寄棟造、鉄板葺、南面建ち。間取りは、前面に広縁を通し、前後2列、横3室の方丈形式とするが、当初は広縁の前に土間(露地)が通り、前面土間6室型の曹洞宗固有の平面形式を採っていた。堂前面は中央部に双折桟唐戸・両引き戸を吊って入口とし、その両脇では差鴨居と中敷居を通し、板戸2、障子1の窓とする。堂内は、旧土間・広縁では、現在畳敷詰めとし、棹縁天井を張り、両妻の柱間には旧土間の差鴨居の痕跡を残している。大間は、間口3間半、奥行2間半の17畳半とし、大間の前面中央間では内法を高め、楣、鴨居を渡して開放し、その両脇では敷鴨居・内法長押を各室境と同様に通し、内法上小壁とする。大間両脇では中央に吊束を入れるが、欄間を欠いている。上の間は、現在15畳であるが、下の間と同様10畳であった。上奥の間は、15畳とし現在背面に床の間を付ける。下奥の間は、後方には当初位牌壇と押入を設けたとみられる。内陣は、前面に2本の丸柱を立て、虹梁を3スパン渡し、柱上に平三斗を載せ、内陣中央後方に来迎柱を立て、出組を載せ、前方に須弥檀を出し、仏龕に本尊を祀る。脇仏壇は、内陣背面両脇上部に仏龕状に造り、背面中央に後門を設け、その奥に位牌の間、開山堂を設ける。庫裏は、桁行実長15間半、梁間実長5間、切妻造、桟瓦葺、平入り、西面建ち。正側背3面に幅半間の下屋を出し、縁側あるいは土庇とする。この建物は南面する本堂の東側にあって、南北に長い庫裏であり、南妻から10間目の位置に廊下を付けて本堂と繋ぎ、この廊下南面に玄関を出す。庫裏西面の土庇が伽藍の通路とされるが、本堂の土間を通って禅堂・衆寮を廻り、山門を通って鐘楼を潜り、伽藍を一巡する。庫裏西面では南妻から5間目を入口とし、玄関土間に入ると上部に野梁を組んでいる。玄関土間では韋駄天を祀り、その東北隅に大黒柱を立て、その南隣の台所土間に入る。台所土間では幅1間の板間を南に張り出し、西半との食い違いをみせる。座敷部分は、大黒柱を境に西列と東列に2分し、西列では南から20畳、15畳、12畳半の3室を並べ、東列では南から10畳4室、12畳半の5室を並べている。禅堂・衆寮は、桁行10間、梁間4間半、切妻造、桟瓦葺、東面建ち、北半分を衆寮、南半分を禅堂とする。本堂の西側前方に南北に長く配される。衆寮は前面と禅堂境に鍵型に土間を通し、東前面に16畳、奥に6畳2室をおき、北妻に収納部分を備える。土間前面では北端に引違い戸、東面中央の南脇に入口を設け、土間の南妻は引違い戸を入れて衆寮に通じる。禅堂は前1間を吹放し土間とし、正面柱間三間の中央間に虹梁を渡し、大瓶束・笈形で飾る。1間入った中央柱間を禅堂の入口とし、内部では間口2間半強、奥行3間を瓦四半敷とし、中央後方に来迎柱・箱仏壇を設けて尊像を祀る。この両脇には幅1間通りの禅牀を設け、前面に角梁を渡して開放し、長6畳を敷き詰める。総門は、切妻造、桟瓦葺、一間薬医門である。主柱間に冠木を渡し、蹴放を通し、藁座を打って板扉を吊る。主柱と控柱の間に腰貫、飛貫を通し、控柱上に出三ツ斗をおき、この上に男梁を渡して前方を持ち出し、軒桁を支える。控柱間には虹梁を渡し、中央に蟇股を置く。妻飾は、男梁上に束を立て、湾曲した笈形を付けて棟木を支える。江戸初期の保存状態の良い貴重な薬医門である。

『新修豊田市史』関係箇所:22巻159ページ