(こうやじほんどう・こうぼうどう)

【建築】

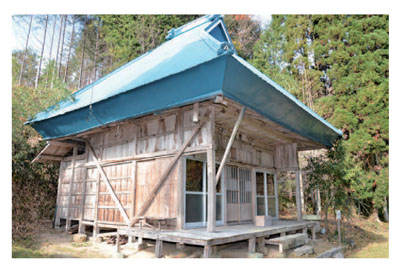

大洞町(小原地区)。由緒沿革は不詳であるが、棟札裏書によれば、文亀元(1501)年の創立と伝える。現在はどの宗派にも属さないが、昭和11(1936)年頃までは高野聖が住職をつとめる真言宗寺院であった。本堂北側には庫裏の跡が残る。本堂(弘法堂)は棟札により寛文9(1669)年に当時の住職高野山極楽堂照明院僧正阿闍梨観秀によって建立された。大工は藤原氏味岡仁兵衛丞、木引は長九郎である。本堂は桁行4間、梁間3間、寄棟造、茅葺(鉄板覆)、妻入の小規模な三間堂で、東面して建つ。復原すると正面に奥行の浅い吹放しの広縁を設け、その奥2間に畳敷の外陣を配し、背面に奥行半間の仏壇を構える簡素な間取りで、外陣と仏壇境の正面中央2本のみに粽付の円柱を立てて拳鼻付平三斗を置き、仏壇正面の中央間に虹梁を入れて仏堂らしさをみせている。

『新修豊田市史』関係箇所:22巻183ページ