(こうらんけい)

【近代】

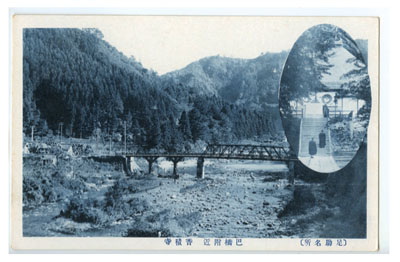

飯盛山の麓、矢作川の支流巴川の渓谷に位置し、紅葉の名所として有名である。そのきっかけは、寛永年間(1624~44)に飯盛山香積寺に在住した11世住職三栄(参栄)和尚がカエデやスギを植樹したこととされるが、詳細は不明である。大正11(1922)年11月12日、愛知県山林会第12回総会が足助尋常高等小学校で開催され、林業功労者の表彰や林業講演会などが実施された。講演会終了後、一同は巴川河畔の香積寺並木で園遊会を開催した。当時から香積寺一帯は風致に富む場所であったことがわかる。昭和5(1930)年8月19日、大阪毎日新聞社長本山彦一の一行が足助町を訪問した。足助町の深見林右衛門町長らが本山を出迎え、町の有志は歓迎会で本山に香積寺一帯の命名を懇請した。これに対して、本山は山紫水明にして、眺望の絶景は京都の嵐山に優るとして香嵐渓と命名した。足助町民は今後香積寺一帯を香嵐渓として宣伝することとし、昭和6年には、香嵐渓の風致向上と経営維持、森林公園、真弓山城跡その他足助町全般の風致保存・観光施設などに関することを目的とする足助郷土保勝会規則が作成された。翌年には、足助保勝会と改称され、同内容の規則が制定されている。こうして、香嵐渓は紅葉の名所として整備されていった。

『新修豊田市史』関係箇所:4巻608ページ、11巻321ページ

【現代】

モミジの紅葉で全国的に知られる足助地区の景勝地で、戦前から観光地として賑わっていた。1960年代からは周辺地域でも民間資本によって香嵐渓スケートセンターやボウリング場、ビジターセンターなどがオープンし、香嵐渓を中心とした足助の観光地づくりが進められた。また、紅葉シーズンの団体向け貸切観光バスや自家用車による観光客は年々増加し、駐車場不足によって小中学校や町民グラウンドが開放されたこともあった。そのため、公共・民間有料駐車場の整備が進められた。それでもピーク時には駐車場は混雑し、国道153号では渋滞が発生するほどの人気の観光地となった。2000年代になると香嵐渓を訪れる観光客は年間150万人を超えたが、現在は100万人を割っている。足助地区では香嵐渓だけでなく歴史的な町並みなどのさまざまな観光資源を活かして、1年を通して関連するイベントが実施され、通年型観光地として賑わいをみせている。

『新修豊田市史』関係箇所:5巻408ページ、14巻646ページ