(こしどがま)

【近代】

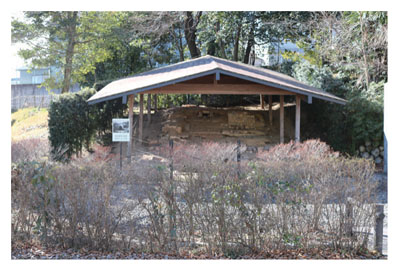

旧猿投村越戸の矢作川に架かる平戸橋西北の傾斜地(平戸橋町)では、明治30年代から「越戸窯(こしどがま)」として磁器生産が行われていたが、昭和17(1942)年に閉鎖となった。翌昭和18年、後に名工とうたわれた加藤唐九郎が、疎開のため守山の翠松園(現名古屋市守山区)からこの地に移り、越戸窯を再興して「古志戸窯(こしどがま)」と命名、作陶活動を開始した。昭和22年には子息の加藤嶺男(1919~90)が戦争から復員して作陶活動に加わり、昭和24年に加藤唐九郎は翠松園に戻るものの、地元の本多静雄の尽力・援助もあり、翌年には京都の陶芸家河村喜太郎(1899~1966)が、その後子息の河村又次郎(1930~2006)、弟子の杉浦芳樹(1915~82)らの陶芸家たちが平戸橋町地内に窯を築いて作陶活動を行うこととなった。さながら平戸橋は陶芸村の様相を呈したといい、昭和27年2月には上記5人による「第1回古志戸窯作陶展」が開催されている。古志戸窯は加藤唐九郎の窯名としての面と、これら陶芸家の窯の総称としての面を併せもったことがうかがわれる。加藤嶺男は日進市へ窯を移す昭和45年までこの地で作陶活動を続けて、織部・志野に加え青磁(「粉青瓷」ほか)で数々の名品を生み、昭和44年には「青瓷大砧」一対を皇居新宮殿梅の間に納めた。また河村喜太郎・又次郎の父子は「さなげ陶房」として作陶活動を続け、河村喜太郎は昭和36年鎌倉の北大路魯山人の陶房を受け継ぎ、其中窯(きちゅうよう)を築くが、昭和41年に急逝。そのため、又次郎が其中窯を受継ぎ鎌倉へ移住。杉浦芳樹は、昭和27年に兎月窯(とげつがま)を瀬戸に築き作陶活動の拠点を移した。現在、平戸橋町の「豊田市民芸の森」の北北東約140m地点(民芸の径・散策路沿い)には加藤嶺男が昭和45年まで使用した窯が保存され(写真)、その隣接地では河村又次郎の子息喜平(1961~)が「さなげ陶房」を「喜中窯」として再興して作陶活動を行っている。なお、平成25(2013)年度に上記保存窯の東側が試掘調査され、わずかではあるが加藤唐九郎・岡部(昭和53年に加藤から改姓)嶺男の作陶に関わる陶片が出土した。

→ 本多静雄