(こぶんこうきょう)

【典籍】

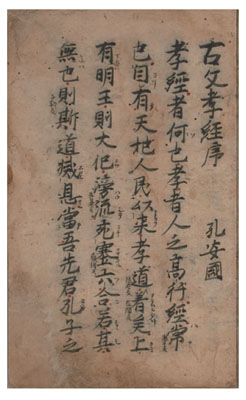

四書五経とともに学ぶべき儒教の古典として伝えられた『孝経』は、唐の太宗(たいそう)が『御注(ごちゅう)』を定めて以降、古来の注は『古文』と呼ばれ、中国では失われたが、日本では宮廷の講書に用いられ写し伝えられた。猿投神社本は鳥羽天皇の教師であった博士清原頼業(よりのり)が承安4(1174)年に契真(けいしん)なる僧に授け、これを建久6(1195)年に美濃国遠山荘飯高(いいだか)寺(岐阜県恵那市)で写した、現存最古の写本である。さらに三河の真福寺(岡崎市)に伝わり、寺院間の交流を介し、児童の教育のために写し、訓読されて用いられたことで、遺し伝えられた古典籍である。国指定文化財。

『新修豊田市史』関係箇所:特別号27・97ページ

→ 猿投神社の漢籍