(こむそうとりしまり)

【近世】

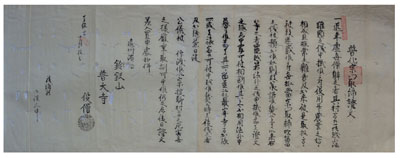

禅宗の一つ普化宗の僧と称して深編笠を被って尺八を吹きながら門付けして托鉢する者を虚無僧といった。普化宗は武蔵国青梅鈴法寺と山城国京都明暗寺を頂点に統率されており、三河国の場合は遠江国浜松普大寺の管理を受けた。岡崎などに出張所があり活動の拠点となっていた。虚無僧たちの行為は悪ねだりの一種として地域から嫌われることが多く、組合村・郡中議定などで排斥されることもあった。そこで考案されたのが留場方式である。村が仕切り料を支払うことで、普大寺が配下の虚無僧はもちろん、ほかの虚無僧たちの迷惑行為をも取り締まるというものである(写真)。市域での虚無僧取締りは荻島村(下山地区)で寛政12(1800)年に行われたのを初見とするが、これらは普大寺の勢力圏確保につながったとみてよい。なお、地域外から村々に入り込んで悪ねだりをする者たちはこれ以外にも多くあり(例えば「浪人」や「座頭」など)、村々は当初こうした人々に対して比較的寛容だったとみてよい。しかし、地域秩序や経済的理由から村々は彼らを排除していくようになった。

『新修豊田市史』関係箇所:3巻240ページ