(ごりんとう)

【考古】

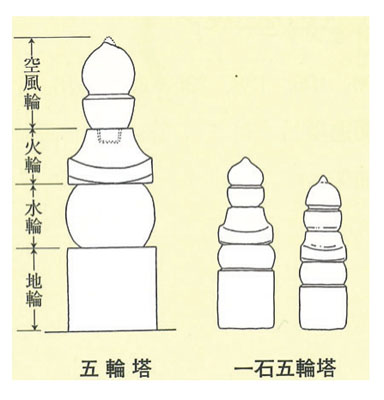

五輪塔は上から、空輪・風輪・火輪・水輪・地輪の五輪からなる塔形で、空・風・火・水・地を充てるのは、仏教の五大思想による宇宙世界を構成する五元素を結びつけたものとされる。石造五輪塔には、全体を空風・火・水・地輪の四つに分割して製作したものと、小型で全体を一石から彫刻したものとがある。後者を一石五輪塔と呼び分ける場合がある。足助町の平治洞古墓では五輪塔を中心にして周囲に一石五輪塔が分布する中世古墓が確認されている。石造五輪塔は12世紀中頃に出現したが、初期のものには大型品が多く、時代が下るとともに小型化する傾向がある。室町時代の後半に出現する一石五輪塔ではさらに小型化が進行し、塔高30cmほどのものも見受けられる。この小型化は、造塔階層の拡大に伴う現象とみられている。五輪塔は、宝篋印塔とともに市域の中世石塔を代表するもので、供養塔・墓塔として造立された。市域の五輪塔・一石五輪塔のほとんどは矢作川水系で産する花崗岩製のもので、東三河の豊川流域で多く認められる凝灰岩質砂岩製の一石五輪塔も散見される。なお銘文を刻んだものが皆無(銘文等は石塔に直接朱漆・黒漆で書かれた可能性がある)であるため、石塔の年代決定は困難な状況になっている。市指定文化財としては小原地区祝峰寺境内の「五輪塔」がある。