(ころもじょう)

【近世】

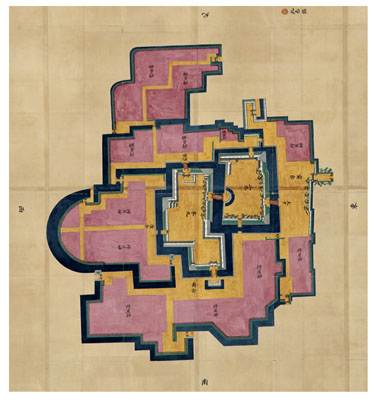

挙母藩が藩庁を置いた城。慶長9(1604)年、三宅康貞は1万石で衣藩を立藩すると、衣村にあった金谷城(別名衣城)を廃して新たに現在の元城町付近に衣城(衣陣屋)を築いて藩庁を置いた。寛文4(1664)年、三宅康勝の田原転封により衣村が幕領になると衣城は廃城となり城郭は撤去され、堀も埋めたてられて田畑にされたという。天和元(1681)年、陸奥国石川藩主本多忠利が1万石で衣に転封して再び衣藩が立藩し、三宅家時代に衣城があった場所に陣屋を置いた。寛延2(1749)年、本多忠央は相良へ転封となり、代わって上野国安中藩主内藤政苗が挙母へ入封する。幕府は、家格が城主である内藤家に挙母城築城を命じた。内藤家は、尾張藩士で謙信(越後)流軍学者の宮田十郎左衛門景興を招聘して縄張り(築城設計)を依頼し、寛延4年9月に鍬初などを行って本格的な築城に着手する。この城は別名桜城と呼ばれた。しかし、宝暦2(1752)年に起きた飯野八兵衛騒動により桜城の築城は一時中断する。宝暦6年から再び築城が始まるが、相次ぐ水害被災により普請は遅々として進まなかった。安永8(1779)年、藩主内藤学文は桜城を廃止、樹木台に新たに城を築くことを決断、幕府に願い出て翌年に許された。天明元(1781)年尾張藩家臣で謙信流の軍学者である佐久間十兵衛に新城の縄張り依頼し、同年4月には地鎮祭を挙行、天明5年に一応の完成をみたとされる。この新しい挙母城からは三河・尾張・美濃・近江・信濃・伊勢・伊賀各国が望めたことから七州城と呼ばれた。桜城は、地籍図や考古学的成果から、工事が進められたのは本多家時代の陣屋を利用した二の丸部分のみで、本丸部分の普請はほとんど着工されていなかったとみられる。また、七州城では発掘により本丸御殿の遺構などが確認されるとともに、近世瀬戸・美濃窯産陶磁器をはじめとした生活品なども出土している。

『新修豊田市史』関係箇所:3巻10・32・120ページ