(ころもじょう(しちしゅうじょう)あと)

【考古】

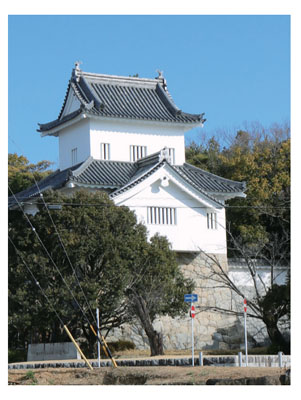

現存する構築物としては、豊田市美術館の敷地に本丸南西隅櫓の櫓台があり、市指定文化財「挙母城(七州城)隅櫓跡」として保存されている。高さ6mの花崗岩の切り石を布積した石垣で、上端面は南北8.5m・東西10.8mを測り、現在は櫓台上に絵図(「七州城図および図説」 市指定文化財)をもとにした白壁の櫓が復元されている(写真)。これまでに本丸(第一・二次調査)、黒門周辺(第三・四次調査)、藩校崇化館・不浄門敷地周辺(第五・六次調査)で5回の発掘調査が行われている。本丸を対象とした第一次調査は、豊田市美術館の建設に伴う事前調査で、調査地は上段(童子山小学校校舎部分と上のグラウンド)・下段(同下のグラウンド)の2段に分かれ、上下段の境目で東西方向に長い「お多門」(長屋門)の遺構が検出され、上段部分は本丸郭内、下段は本丸多門前広場と確認された。上段面の遺構は、「七州城本丸御殿図」に描かれた建物・塀等と配置がおおむね一致し、番所跡、大広間の一部、中御門番所跡、勤番部屋跡などと推定されている。出土遺物の陶磁器類には18世紀代(後半)~昭和に至るまでの各時代のものがある。また挙母藩藩校の北側を対象とした第六次調査では、柱間が2.7mの大型掘立建物の柱穴列が検出され、規模的に本丸御殿とくらべて遜色がないことなどから、明和6(1769)年に設けられた「樹木御殿」(矢作川洪水時の藩主の避難用仮御殿)の可能性が指摘されている。

『新修豊田市史』関係箇所:3巻129ページ、20巻72ページ

→ 挙母城