(ころもじょうしほぞんかつどう)

【近代】

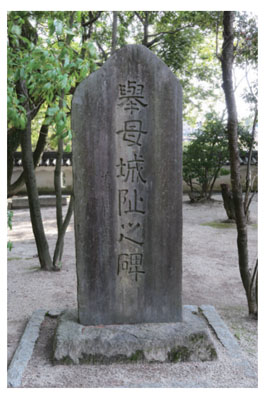

明治中期から大正末期にかけて旧挙母藩士族や挙母町によって挙母城址(七州城址・桜城址)を対象に展開された活動。七州城址については、明治32(1899)年5月1日、旧挙母藩士族が石垣の保存を求める建議書を挙母町会議長に提出したことに端を発する。建議書で旧藩士族は昨今の民心の退廃はとどまるところを知らず、道徳が衰え、人情浮薄の様相を呈しているため、城址を保存して挙母の礎を築いた古昔の藩主の遺徳と祖先の至誠とを追懐し、本町隆運の基礎としたいと訴えかけている。明治33年10月には、この年5月の皇太子嘉仁親王の成婚記念として、旧藩士族によって七州城址の土地の購入と、それに伴う記念公園の設置が計画されたが、城址に挙母尋常高等小学校の建設が決まったため、これにかえて記念碑を建てることになった。このとき建設されたのが、昭和53(1978)年に復元された七州城隅櫓の北側に位置する「挙母城阯之碑」(写真)で、明治42年8月11日に除幕式が挙行された。一方、桜城址については、大正8(1919)年に挙母町長の寺内悠磨が、城址に町立公会堂を建設して祖先の偉業を広く知らしめ、公徳心や公共心を向上させる一助にしたいと主張しているが、この計画は町民の反対によって実現をみていない。その後、昭和24年に電報・電話事業のための施設を建設することが決定された際に、城址が局舎建設の大きな障害となっているとして石垣の無代進呈が実施されたこともあったが、のちに城址の一部は桜城址公園として整備され、現在に至っている。

『新修豊田市史』関係箇所:4巻400ページ