(ころもじんじゃほんでん・はいでん・しほうでん)

【建築】

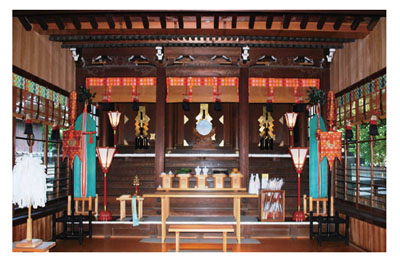

挙母町(挙母地区)。挙母神社は、衣三社の一つで歴代挙母藩主の崇敬も厚く、子守大明神と呼ばれたが、明治4(1871)年挙母藩庁により挙母神社と改められた。当社の大祭には、8輌の山車(県指定有形民俗文化財)が境内へ曳き込まれる。社殿の配置は、南に縦長平面・妻入の拝殿を配し、その北側に軒を接して正方形平面・妻入の四方殿が建てられる。さらに四方殿の北側に中門と廻廊を構え、その奥に内拝殿と祝詞殿を設けて、最奥に本殿が建てられる。この社殿配置は猿投神社や寺部八幡宮と類似し、これらに倣ったものと考えられる。本殿は、天保6(1835)年の建立と伝える。本殿(写真)は桁行3間、梁間2間の身舎の前方に3間庇を付した三間社流造である。屋根は銅板葺(もとは檜皮あるいは杮葺)で、大棟の両端には置千木、内に堅魚木4本を載せる。軒は二軒繁垂木。妻飾は虹梁大瓶束・笈形付で、束上の大斗実肘木で化粧棟木を受ける。破風の拝みと降りに蕪懸魚を吊る。身舎の正側三方には刎高欄付の切目縁を廻らし、縁側面の後端に脇障子を設ける。縁正面では擬宝珠柱を立て、登高欄付の3間幅の木階6級を造り、浜床を設ける。身舎柱は円柱で、柱間には足固貫・腰貫・頭貫を廻らし、柱上に拳鼻付の出組を載せ、中備に撥束を配す。内法長押は正面では両端の柱で枕捌きに納めて入り込ませる。身舎正面の3間では無目敷居と頭貫間を開放する。ここから3尺ほど奥まった内陣正面の柱筋では、両端に半円柱、中2本に円柱を立て、各柱間に縁長押・敷居・鴨居を通して、小脇羽目を組んで板唐戸を吊る。側背面の柱間では、東側面の後方柱間に板扉を吊るほかは横板壁である。庇柱は几帳面取角柱で、柱間に頭貫虹梁を入れ、端に象の彫刻木鼻を付ける。柱上では両端に連三斗、中2本に出三斗を載せ、中備に蟇股を入れる。斗栱の背面には手挟を用いる。拝殿は天保12(1841)年の建立と伝えられる。桁行3間(実長4間)、梁間3間(実長2間強)、入母屋造、桟瓦葺、妻入で、軒は一軒半繁垂木。妻飾は虹梁大瓶束・笈形付を用いる。主柱は面取角柱で、直接軒桁を載せ、内法上は竪板張りの小壁とする。中央間の内法位置に虹梁を入れるほかは、各柱間には建具を入れず、四面とも開放とする。床は拭板敷き、天井は棹縁天井とする。四方殿は様式から明治時代中期頃の建立とみられる。桁行・梁行ともに1間(実長2間弱)、入母屋造、桟瓦葺、妻入で、軒は二軒繁垂木。妻飾は虹梁大瓶束・笈形付である。四周に濡縁を付す。柱は円柱で、四周の柱間には足固貫・無目敷居・頭貫虹梁・台輪を廻らし、柱上と虹梁上中央に拳鼻付の出組を載せ、中備に蟇股を置く。柱間は4面ともに開放し、床は拭板敷き、天井は格天井とする。

『新修豊田市史』関係箇所:22巻200ページ