(ころもちょうとしけいかく)

【近代】

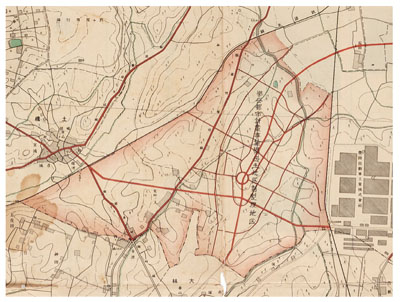

近代以降の都市化の進展とともに都市計画に関する法制度の整備が期待され、大正8(1919)年に都市計画法が制定、翌年より施行された。それによって都市計画事業は内務省所管となり、内務大臣が都市計画を決定するにあたって審議する機関として、省内に都市計画中央委員会、各府県庁内に都市計画地方委員会が設置された。昭和初期、恐慌からの脱出を目指して愛知県内各市ではさまざまな都市構想がみられた。都市計画法が昭和8(1933)年に改正され、発展の著しい町村にも内務大臣の指定を条件としてそれが適用されることが可能となったため、市域においても挙母町の全町域が都市計画区域に指定されることとなった。都市計画とは、都市計画の対象となる区域(都市計画区域)の指定、その区域における交通・衛生・保安・防空・経済などに関する重要施設配置計画の策定、この計画を実現するための都市計画事業の実施という三つの柱から成り立っている。挙母町は昭和9年から自動車工業の誘致に乗り出し、豊田自動織機製作所が挙母町長に自動車工場の用地買収の斡旋を依頼、用地買収にあたっては挙母町も費用を負担した。交渉中の昭和10年に最初の都市計画が策定され、昭和13年3月に町村下では全国初の都市計画事業が開始された。この都市計画は土地区画整理を主体とし、トヨタ自動車工業株式会社(トヨタ自工)挙母工場を中心に、田園工業都市の実現を目指した。都市計画は、市域でも大きな期待感をもって受けとめられた。この都市計画では具体的には、トヨタ自工挙母工場西側約67万坪の土地区画整理を行い、住宅5000戸の宅地を造成、プール・野球場など1万数千坪の運動公園を新設することが計画された。また、三河鉄道三河豊田駅前に2500坪の広場を整地すること、三河豊田駅前を中心に道路網を整備すること、三河豊田駅と土橋駅を結ぶ道路建設など、大規模な事業が想定されていた(写真:「愛知県挙母都市計画区域一般図 昭和14年9月改訂版」)。こうした都市計画が策定され実施されていくなかで、挙母町は市街地建築法の適用を受け、都市としての発展の機運が高まっていく。そして、町制から市制への転換が強調されるようになっていった。『加茂時報』には都市計画事業と市制実施を関わらせた記事が散見される。これは、都市計画事業による発展から市制実現へと期待する地元メディアの興奮ともいえる姿を示している。挙母町では町会に市制施行準備調査会も設立された。また、トヨタ自工工場建設と挙母町都市計画事業は、それまでほとんど開発されてこなかった論地ケ原一帯に近代的な巨大工場とそれを取り囲む田園工業都市を形成していき、従来からの中心地・市街地である大字挙母や梅坪とは異なる挙母町南部の地域的発展が展開されることとなり、また従来の中心地・市街地と新たに発展した南部地域を結ぶ道路の建設が構想されるなど、挙母都市計画は挙母町という町の形を変容させていく契機となった。

『新修豊田市史』関係箇所:4巻707ページ