(ころものまちなみ)

【建築】

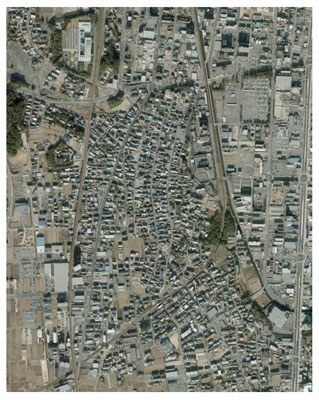

衣(挙母)の町は、慶長9(1604)年に三宅康貞が領主としてこの地に陣屋を構え、8町からなる町づくりを行ったのが始まりとしている。たびたびの矢作川の洪水があり、明和4(1767)年の大洪水では挙母城(桜城)の造築をあきらめて、樹木台、童子山の高台に移築した。挙母城(七州城)の移転に伴い寺院や町屋も移転し大手門前に町並みを形成、簡素な村はたちまち武士や農民・町人が混在する対災住宅地となった。その宅地は、100坪から300坪程度とされ、ロの字かコの字の囲み型の屋敷配置としている。間取りは8畳2間と6畳2間の四間取りが多い。平成17(2005)年、市はこの地域13.5haに「七州城城下町地区計画」を設け、高さ制限(12m)や色彩など建築制限で、町並み環境を保持している。中でも通称「東之町通」「中之町通」「西之町通」「庚申之通」沿いの景観は、この地区の歴史を思わせる。天保13(1842)年の樹木町絵図にも南北に明記され、東西には「日蔭道」「井水溝」が造られ、現在もそれが町並みの骨格をなしている。また神社・仏閣・史跡が、町並みに点在し、その町並みの伝統を感じさせる。樹木神社(樹木町)、陽龍寺(樹木町)、水音寺(上挙母)、金谷庚申(金谷町)、勝手神社(金谷町)、金谷城跡(金谷町)、長田氏館跡(司町)、六兵衛新田(司町)、藩校崇化館跡(常磐町)、旧東町蔵(常磐町)、産物会所跡(常磐町)、挙母藩の米蔵(常磐町)や石仏・道標などがある。写真は七州城城下町地区

『新修豊田市史』関係箇所:22巻386ページ