(ころもはん)

【近世】

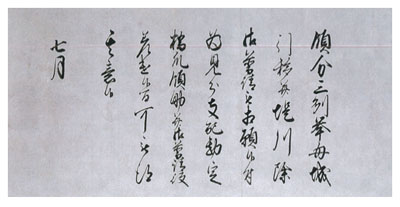

挙母に藩庁を置いた藩。最初、慶長9(1604)年、三宅康貞が知行1万石で衣(後に挙母)に入封したことにより立藩される。彼は現在の元城町付近に衣城(衣陣屋)を築き拠点とした。その後、康信・康盛・康勝と続く。元和5(1619)年、2代康信は伊勢国亀山に転封となったが、衣村などはそのまま三宅家の領地として残されたので、衣城に城代を置いて管理させたという。3代藩主康盛の時に幕府に三河への転封を願い出て、寛永13(1636)年に許され三宅は再び衣城を居城とした。寛文4(1664)年、4代康勝が三河国田原へ転封となり、衣は幕領に編入され、衣藩は廃藩になる。衣城は幕府代官鳥山家によって撤去され、堀も埋め立てられて耕地とされた。天和元(1681)年、陸奥国石川藩主本多忠利が1万石で衣に入封し、再び衣藩が立藩される。この時、同時に弟忠晴が伊保藩主、同忠周が足助の領主に任じられていることから、幕府が三河国北部地域に本多兄弟を配置し、互いに協力させて領地支配を行わせる意図を持って行った転封だと推測されている。本多家は衣城跡に陣屋を築き、ここを拠点とした。その後、忠次・忠央と続く。この挙母藩本多家の時代に衣から挙母に地名が改められた。寛延2(1749)年、忠央が遠江国相良へ転封となり、代わって上野国安中藩主内藤政苗が挙母に入封。以後、学文・政峻・政成・政優・政文・文成と続き、文成の時に明治維新を迎える。内藤家は知行2万石で、安中時代は上野国で1万5000石、美作国に飛び地5000石を与えられていた。しかし、挙母近辺には内藤家に与えることが可能な知行所は1万石分のみであった。そこで、幕府は遠江国において知行5000石を与えた。その後、遠江国の知行所は一部が上知となり三河国で替地が与えられている。内藤家は、遠江国上久野村、美作国坪井村にそれぞれ陣屋を置いて、これを支配した。また、内藤家の家格は城主であったが、挙母には陣屋しか置かれていなかったため、幕府は内藤家に新に城を築くよう命じた。この命令に従い挙母城(桜城)築城に取りかかるが水害などで頓挫した。安永8(1779)年に時の藩主学文は樹木台に新たに挙母城(七州城)を築城することを決め、翌年に幕府の許可を得ている(写真)。水害などにより財政が悪化すると、内藤家は養子に迎えた学文の実家紀州藩や、政成・政優・政文の実家彦根藩から援助を引き出したり、安永4年以降厳しい倹約を行ったり、実入りの良い大坂加番を幕府に願うなどの措置を採り立て直しを図った。しかし文政3(1820)年に、財政立て直しに関与し権勢を振るっていた津村吉徳が藩儒竹村悔斎により殺害される事件が起きるなど、改革を巡り藩内抗争が引き起こされることがあった。

『新修豊田市史』関係箇所:3巻10・32・76・478ページ