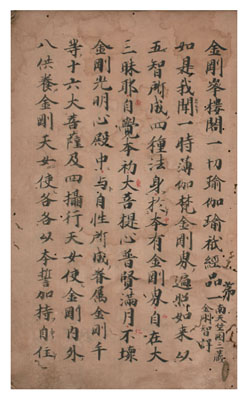

(こんごうぶろうかくいっさいゆがゆぎきょう)

【典籍】

瑜祗経と略称する、真言密教の深奥を説く秘経のひとつ。金剛智三蔵の翻訳で、二巻十二品から成るが、猿投神社伝来本は聖教と同じ粘葉装の形態をとる。全文に詳しく訓みを仮名で付すが、その意義は奥書識語に示される。鎌倉時代の延応元(1239)年に、醍醐寺で金剛王院実賢の自筆本により良胤が訓を授けた本を、建治元(1275)年に尾張万徳寺(稲沢市)で慶海は写し、さらに正和4(1315)年に良義が写したものである。また、「三州富賀寺(豊川市)心王院」実如の許に伝わった識語も加えられ、猿投に至るまでに県内各地の古刹に伝来した消息が知られる。中世、猿投神宮寺の中核となった大智院は金剛王院の良胤を祖とする岩蔵流を相承しており、おそらく本書一帖はその正統性を保証する重要な拠り所であった。

『新修豊田市史』関係箇所:特別号68・113ページ

→ 猿投神社の聖教