(さなげしゃ(さなげじんじゃ))

【古代・中世】

猿投町に所在する神社。市域の歴史を知る上で、猿投社をみることは必須である。猿投山(標高629.0m)に対する山岳信仰から始まったとみられ、南麓に本宮、山上の東峰に東宮、西峰に西宮があったことから、三所大権現(大明神)とも呼ばれた。その草創は古く、奈良時代にさかのぼる可能性がある。仁寿元(851)年には「狭投」に従五位下の神階が授けられ、その後も神階が上がっている。延長5(927)年成立の『延喜式』神名帳に、賀茂郡式内社(七社)の一つに「狭投神社」とある。平安時代には猿投山に山林修行の場(西ノ宮遺跡など)があったとみられ、また千手観音菩薩立像(山中観音堂の秘仏、県指定文化財)をはじめとする多くの造像などからも、神仏習合の信仰状況がうかがえる。神宮寺(後に白鳳寺と呼称)も平安時代には存在していたとみられ、『貞和五年年中祭礼記』には神宮寺の由来とともに同年の堂舎再建が記されている。同史料によれば、猿投社境内には貞和5(1349)年時点で、少なくとも神殿・八王子社・八幡社・七社・若宮・道祖神・神宮寺・御輿宿があった。中世の猿投社は、高橋荘地頭など地域社会の有力者達との密接な関係によって隆盛した。猿投神社文書には多くの寄進文書などが残されているが、それらを確かめると、とりわけ中条氏との関係が深かったことがわかる。中条氏は猿投社にとって最大の外護者として存在し、次第に社内役職の任免にも関与し、支配者としての性格もみせていく。猿投社では、土地寄進などを主な経済基盤としながら、神官・僧侶によりさまざまな儀式が執行された。特に法華八講会は毎年、行われる大規模な法会で講経・論議に饗膳の場まであり、その執行記録も長期間にわたり残されている。戦乱による中断も何度かあったが、そのたびに執行へと復している。僧侶達の活動はとても盛んで、境内には彼らが住む坊舎も多数あったとみられる。室町時代には社僧十六坊といわれる僧侶達が猿投社の諸活動の中核を担った。僧侶達は法会の執行のみならず、教学にも熱心に取り組み、猿投社とその近隣において多くの聖教が書写された。猿投社には聖教を中心とする知の大系が集積されていたともいえる。しかしながら、天文3(1534)年、猿投社は松平清康の軍勢により9つ以上の堂舎が焼かれた。中条氏の衰退もあいまって、猿投社もその活動に衰えがみえるが、『八講牒』記載の頭人に俗人名が増えたり、猿投大明神祭礼への近隣各村人らの参加がみられたりすることから、より民衆の信仰に支えられた寺社として変貌を遂げていくとみられる。戦火に焼失した猿投社の堂舎は天正6(1578)年、中条秀正・秀清父子らにより再建された。また、文禄元(1592)年の検地により猿投社の神領776石が安堵された。なお、桶狭間の戦い以後、猿投社を含む賀茂郡西部は「尾張国高橋郡」(織田・豊臣領国)と表記されることがあった。

『新修豊田市史』関係箇所:2巻119・168・331・410・534・628ページ

【近世】

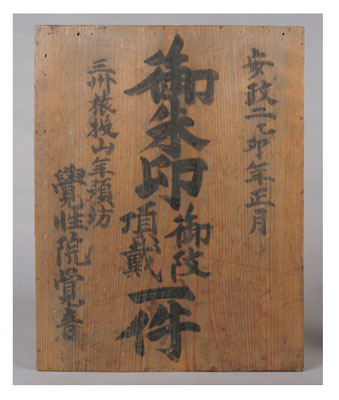

猿投社の僧侶らは「猿投社神宮寺血脈相承画像」などから、中世より真言密教につらなっていたことがわかるが、明確に高野山を本山と仰ぐのは近世初期、寛永年間(1624~44)の頃からである。中世末・近世初頭の猿投社は、織田信雄や豊臣秀次の領国内、つまり「尾張国高橋郡」に属すると見なされる場合があった。慶長7(1602)年6月の徳川家康朱印状では、「三河国賀茂郡猿投神郷」の776石が「大明神領」として保証され、以後、歴代の徳川将軍の社領朱印状も同様に記載する。朱印社領に含まれる田畠はもちろん、山林も有益な資源で、近隣百姓の進入が取り締まられていた。猿投社に付与された社領朱印状は、社領の存在を不特定多数の人に示す機能をもつ格の高い様式で、宛名が明記されていなかった。そのため、社僧と社家とは、実際の受給者は自分たちだと主張し、小競り合いを繰り返している(写真)。将軍の代替わりごとに必要となる朱印状受領の行列を出す際に、社領の村が、自分たちと対立する社家が惣代なら協力しないと述べている事例もある。社僧は僧侶であるから、子孫をもうけて相続することは許されず、尾張藩家臣の出身者など社会階層の高い出家者を含んでいたが、子孫をもうけ歴代地域に土着してきた社家からみれば所詮はよそ者であり、ことさらに僧侶の不義密通が問題視されるなどの軋轢がみられた。こうしたさまざまな不和が目立つということは、それだけ自立心のある人々の集合体であったということでもある。明治維新期の廃仏毀釈にいたるまで、古代以来の貴重な神仏習合に関わる文化財が多数保存されていたことは、すでによく知られている。また、同社所蔵の樫鳥糸威鎧は、中世の猿投社を信仰し保護した三河中条氏に関する貴重な遺産だが、この鎧に関連する中世の書状2点が、江戸時代初期、延宝8(1680)年に写し取られていることも、歴史資料を後世に残そうとする努力として注目しておきたい。幕末にいたり猿投社は、尾張藩のいわゆる勤王誘引の働きかけに応じ、いちはやく新政府側に帰順する姿勢を示すなど、懸命に生き残りをはかっている。明治に入り社僧という存在は解体されたが、代表的な社僧だった龍性院の庭園跡が残されている。他方、雲興寺を檀那寺とした武田家など、かつて檀那寺をもち葬儀を仏教に頼っていた社家たちは、神葬祭の執行につき周辺地域の神職らに対し指導的な役割を果たそうとしたが、あらたな葬祭の導入はさほど普及することなく終わったように見受けられる。

『新修豊田市史』関係箇所:3巻656・686ページ

【近代】

近世の猿投神社には、神仏習合の下、神職と社僧が混在していたが、明治元(1868)年閏4月22日に仏像取り払いや社僧の還俗が命じられることとなった。これを受けて、社僧たちは同年5月24日に改称を申し出ており、その後、神職として祠掌などを勤めた。また、明治元年8月には、境内に安置されていた仏像が道慈山観音寺(小原地区)に移され、朱印状が弁事役所に返納されるなど、「神仏分離」の動きが進められた。一方、神職の側でも、草莽隊の一つである神威隊、稜威隊などの諸隊に参加する者がいた。神仏分離後の神社経営においては、復飾した元社僧が主導権を握っており、元神職の間では生活に困窮する者もあった。近代における猿投神社の維持管理の資金を確保するための方策として、明治39年には猿投講社、昭和5(1930)年には猿投神社奉賛会という団体がそれぞれ結成されている。猿投神社は、近代においては武運長久を祈る場となっており、日清戦争や日露戦争の際には愛知県を含めた10数県からの参拝者があったとされ、アジア・太平洋戦争期には東西加茂両郡より各種団体が「国威宣揚」や出征軍人の武運長久、農産物の増産を祈るために参拝した。猿投神社の社格は県社であり、明治5年5月18日に当時の額田県より指定された。明治30年代になると、県社から国幣社への昇格を目指す動きが起こった。大正12(1923)年、大正14年、大正15年、昭和2年3月、同年8月、昭和4年には、国会に請願がなされているが、いずれも却下されている。昭和18年3月の昇格運動では、国民思想昂揚のために官国幣社への昇格が考慮されたが、敗戦によって社格制度が廃止されたこともあり、猿投神社が国幣社となることはなかった。なお、こうした昇格運動の過程で小栗鉄次郎らの手によって関連資料の調査が進められた。

『新修豊田市史』関係箇所:4巻362ページ、12巻833ページ