(さなげじんじゃのこくしょ)

【典籍】

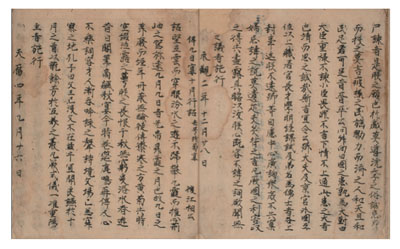

猿投神社の古典籍のうち、日本で著された「国書」としては、平安時代を代表する漢文学作品を集めたアンソロジー『本朝文粋』諸本が一括して国の文化財に指定されている。藤原明衡編『本朝文粋』全14巻のうち、猿投には巻二の袋綴冊子本(紙背に永仁から嘉元にかけての熱田宮社領関係文書を含む、写真)と、巻十三の粘葉(でっちょう)本と巻子本2種(残欠本だが、うち1巻は天理図書館にその僚巻が伝わる)、そして裁断された紙背に『摩訶止観釈義』を写した巻六と巻十三を加えて多様である。特に伝本の稀な巻二は貴重な本文を伝える。巻十三は、巻十四とともに仏事法会の願文など天皇や貴族の祈りと追善の文章を聚め、模範文例集として寺院で盛んに用いられた。中でも鎌倉初の粘葉本は詳細な訓が施されて殊に価値が高い。日本最初の歴史書である『日本書紀』神代下巻(袋綴一冊)もあり、卜部神主家の訓を伝える由緒ある本文を有する室町初期写本として、猿投社で神典が学ばれていた消息を伝える。社僧が神道伝授に携わっていたことは、応永26(1419)年に猿投等覚坊で祐明が写した『神祇口決抄』によって知られ、さらに近世に独自の由緒書『猿投之本縁』を生み出すに至ったものであろう。社僧の学びは、年中行事としての仏神事を営むためになされ、その中世盛期の様相を伝える記事が『貞和五年年中祭礼記』である。また、中世から近にかけての法華八講会の記録『八講牒』は、猿投の年代記としての側面をもつ。近世の『法華八講法則』も完備して、その詞章と盛儀を伝えている。祭礼の供養芸能としての音楽と舞楽についても、平安宮廷音楽を藤原師長が集大成した『三五要録』の南北朝写本4巻を伝えており、本所であった熱田宮にも遺らなかった古音譜が存在する。あるいは、真言宗において高野山の霊験と弘法大師伝を説く唱導物語として『平家物語』と密接なつながりをもつ『平家秘巻』の最古写本をも伝えており、古代・中世・近世にかけての日本の宗教文化を知る上で貴重な古典籍が数多く伝えられている。

『新修豊田市史』関係箇所:特別号51ページ

→ 猿投神社縁起、『三五要録』、『貞和五年年中祭礼記』、『日本書紀』神代巻、『八講牒』、『平家秘巻』、『本朝文粋』、『摩訶止観釈義』、「三河国内神明名帳」