(さなげじんじゃもんじょ)

【古代・中世】

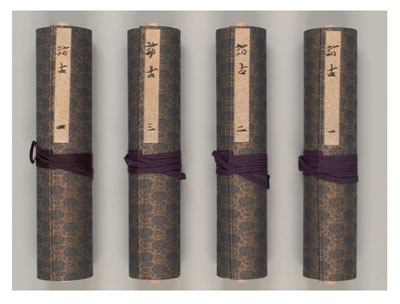

猿投神社は猿投町に鎮座する西三河有数の大社。そこに古くから残された文書群が猿投神社文書と呼ばれる。そのうち、中条氏関係の文書を巻子状にまとめた「訪古」など中世文書が愛知県の文化財に指定されている(写真)。この呼び方は現在の所蔵者である猿投神社の社名に即したものであり、文書の中での前近代の社名は「猿投宮」や「猿投社」などが使われている。この文書群には、平安時代以前の文書はほぼ含まれず、鎌倉時代以降になると史料数が増えていく。その背景のひとつは、現地で経済的な庇護を与える高橋荘地頭の活動である。特に鎌倉時代後半には、もともと武蔵の武士であった中条氏が次第に高橋荘を拠点とするようになり、猿投社への援助を行う一方、社内の人事や行事などへの関与も深めていった。そのため、猿投社と関わる範囲であるが、多くの寄進、それに関わる荘内の指揮命令のありようや関係者の動向、そこからうかがえる荘内統制の強化と衰退など、高橋荘地頭としての中条氏の足跡がさまざまな形で文書に残されていく。それは中条氏と高橋荘の研究にとっても不可欠の重要史料である。また、室町幕府の有力な奉公衆である中条氏が、幕府とどのように関わっていたのかを検討する材料も見出せる。さらに、日本中世の流通経済の発展の中で、猿投社周辺の社領に関わる人々の経済活動も活発となり、文書にその痕跡を残していった。社内での宗教活動に関わる金銭や物資の流れも無視できない重みを持つものとして、種々の記録に書き残されたのである。そうした社内の活動については、神仏習合の時代であるため、仏教関係のものも多く、また社内の主導権を執っていたのも僧侶達であったようである。彼らの活動も、広く文書群の中に見出すことができる。このように、猿投神社文書は現在の市域やその周辺に足跡を残していった、有力な武家である地頭をはじめ、地域の武士や農民、商人たち、多くの神官や僧侶などの多様な人々の様相を今日に伝える、貴重な史料群なのである。

『新修豊田市史』関係箇所:2巻248ページ