(さぼう)

【近代】

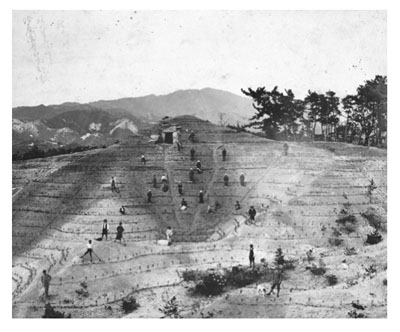

山肌への植樹や堰堤の施行によって、山からの河川への土砂の流出を防止するために施される工事。近世になると東春日井郡瀬戸地域や西加茂郡北東部地域で花崗岩という地質や樹木の乱伐のため山が荒廃し、流出土砂のため河床が高くなり、洪水を引き起こすことが顕著になった。18世紀中期の地誌(内藤東甫『張州雑誌』)には猿投山周辺の地域の山々ははげ山状態となっていた様相が描かれている。幕末には尾張藩の山林保護も緩み、伐採もさらに進んだため、愛知県は明治13(1880)年、勧業課内に山林係を置いて、官有林の保護、植林に乗り出した。翌年には西加茂郡役所で郡の山林係と山林所有者との会合が持たれ、土砂流出防止が必要な山林の調査を実施し、流出防止工事に着手する姿勢を示した。そして郡役所は山林の乱伐防止、植林などをめざして山林会を設立した。西加茂郡内の官有地・民有地に属する山のうち、552町歩がはげ山であった。西加茂郡では明治15年度から御船村内で砂防工事(溜池築造)が始められた。また寺部村でも加茂川の水源地で砂防工事が実施され、上野山村と共同で土砂留の溜池が築造された。その後田籾村でも砂防堤防の築造が許可された。その他北設楽郡の押山村、東加茂郡九久平村などでは植木係が置かれて、杉・檜などの植樹が実施された。明治20年代以降、荒廃した山地の植林、砂防工事が本格的に行われるようになり、明治30年政府は砂防法を制定し、全国的な砂防事業に乗り出し、県でも明治33年度から継続的な砂防事業が多額の費用を投じて実施していった。写真は大正8(1919)年の池田1号墳(猿投町)周辺の様子。

『新修豊田市史』関係箇所:4巻285ページ、12巻418ページ