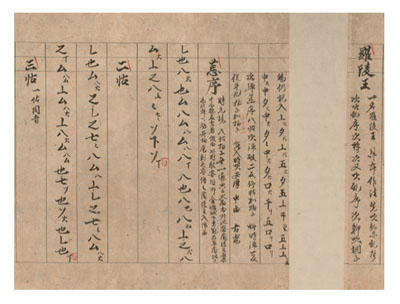

(さんごようろく)

【典籍】

平安時代に音楽(雅楽)は宮廷の儀礼と遊宴に欠かせない文化であり道(みち)であった。天皇自ら楽器を演奏し、琵琶、筝(そう)、笛などが名器として宝物になり、朝廷の権威を高めた。唐や高麗から伝わり、日本で創作された曲を含め、多様な音楽をすべて琵琶によって記譜しようと企てたのが、平安末期に太政大臣にまで昇った妙音院藤原師長である。12 巻から成る楽曲の集成が『三五要録』(「三五」は琵琶の異称)であり、曲名の下にその由来を記し、構成ごとに琵琶譜が収められる。猿投神社には、そのうち第五・六・九・十二巻を伝え、すべて首尾を欠いて伝来などが知られないが、羅陵王の荒序など秘伝の大曲の由来も含まれる。編者の師長は、平清盛により尾張国に流されており、その伝承を残す熱田宮と猿投社は祭礼を通して楽人の交流が知られる。そうした背景が貴重な古代楽譜の伝来をもたらしたのだろう。県指定文化財。

『新修豊田市史』関係箇所:特別号59・109ページ

→ 猿投神社の国書