(さんしゅうあすけやしき)

【現代】

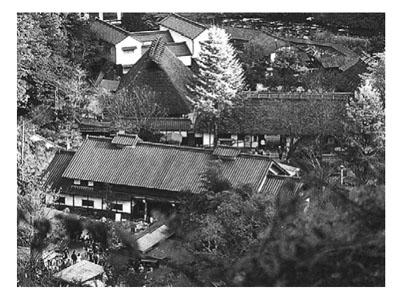

地場の材を使用し、地元の大工や職人たちの手によって、茅葺き屋根の母屋、土蔵、長屋門など、明治時代の農家を再現した民俗資料館で、昭和55(1980)年4月27日に香嵐渓内に開館した。三州足助屋敷(足助屋敷)の整備事業は、噴水などの都市公園的発想で整備された香嵐渓を、木造草葺で足助固有の風景の創出へと方向転換し、かつての山里の暮らしや文化を再現することを構想に掲げ、「保存」のみの資料館ではなく地域振興を推し進める「経済」をプラスした観光施設で人間性創造のための文化型観光と位置付けられた。事業は昭和 54 年度に農林水産省の山村振興法に基づく補助事業として進められ、以後も国や愛知県の補助を受けた。施設整備には、主に農林水産省の山村振興法に基づく補助があてられた。足助屋敷が他の資料館や博物館と異なるのは、単なる民具の展示だけでなく、足助に残されている機織りや鍛冶屋などの手仕事を地元の職人が実演する様子を見学したり、製造販売や手しごと体験できる施設となっている点である。こうしたことから足助屋敷は伝統技術の保存の場として地域文化の振興に寄与しただけでなく、それによって高齢者を中心とする地元住民の雇用の場がもたらされ、また、1年を通じた都市からの観光客の受け入れの場として、地域経済の活性化にも大きく貢献した。足助屋敷群の施設の管理と運営は、開館当初は足助町が設立した任意団体「足助町緑の村協会」に業務委託されていたが、平成16(2004)年に旧町内の観光施設業務組織を合併して設立された第三セクター「株式会社三州足助公社」に引き継がれた。

『新修豊田市史』関係箇所:5巻409ページ